2025年8月12日,中国艺术人类学学会审美人类学研究专业委员会成立大会暨“审美共同体与新文科构建”学术论坛在昆明顺利开幕。本次会议由云南民族大学、中国艺术人类学学会审美人类学研究专业委员会主办,云南民族大学文学院、云南大学文学院审美人类学研究所承办。来自厦门大学、浙江大学、东南大学、四川大学、北京大学、山东大学、华东师范大学、兰州大学、浙江传媒学院、昆明理工大学等30所国内高校以及《民族艺术》《社会科学家》《民族艺术研究》《云南师范大学学报》四家刊物的专家学者等80余人齐聚春城,共襄盛会。

云南大学文学院审美人类学研究所所长向丽教授作为审美人类学研究专业委员会主任,赵威博士作为专委会秘书长,副院长舒凌鸿教授作为专委会聘书颁发仪式主持人参与大会。文学院博士研究生门磊担任大会会务统筹,博士研究生雷童、韦肖梅、郑诗哲,硕士研究生杨怡玲、曾洋、李雨鲜、张晓羽作为志愿者承担了后勤、接送、会场记录与文稿撰写等会务工作。

大会参会人员合影

大会议程由开幕式致辞,开幕式主旨发言,五个分论坛,闭幕式主旨发言,新文科构建对谈与闭幕式环节组成。开幕式主旨发言由兰州大学王大桥教授主持,厦门大学彭兆荣教授、浙江大学王杰教授、东南大学方李莉教授、四川大学徐新建教授四位专家分别以“艺者,农也”,“‘文化中国’里的乡愁乌托邦”,“‘后农业文明’社会实践样本的观测——来自景德镇陶瓷业发展转型的启示”,“回到自身:数智时代的‘立美’和‘审美’”为题进行发言。闭幕式主旨发言环节由中国美术学院翟志强副院长主持,广州美术学院渠岩教授、北京大学向勇教授、东南大学季中扬教授三位专家围绕“艺术乡建”分别展开了题为“困境与反思:艺术乡建的问题意识、身份局限与现实抵抗”,“共生型艺术乡建的机制与路径”“遗产利用与考现学:艺术乡建的思想方法”的发言。

方李莉教授、王杰教授、彭兆荣教授、徐新建教授四位专家进行大会开幕式主旨发言

渠岩教授、向勇教授、季中扬教授三位专家进行大会闭幕式主旨发言

大会主旨发言现场

云南大学文学院向丽教授在大会开幕式上发言

2024年10月12日,向丽教授作为代表在中国艺术人类学学会第三届常务理事会第六次扩大会议申请成立审美人类学研究专业委员会

向丽,现任云南大学二级教授、文艺学专业博士生导师,2020年度英国杜伦大学人类学系访问学者。主要从事审美人类学和马克思主义美学研究,研究方向为本土美学、艺术乡建、艺术疗愈、审美教育等。兼任中国艺术人类学学会审美人类学研究专业委员会主任,云南省美学学会副会长,云南大学文学院审美人类学研究所所长。出版、参编著作、教材、译著12部;在《文艺研究》《光明日报》(理论版)、《国外社会科学》等刊物发表论文80余篇;主持国家社会科学基金重点项目、青年项目、国家重大项目子课题等科研项目共计11项;获云南省社会科学奖一等奖、费孝通艺术人类学奖一等奖等;入选云南省“高层次人才培养支持计划”青年拔尖人才(2018)、中宣部2019年“宣传思想文化青年英才”、云南省“兴滇英才支持计划”文体人才(2023)。

向丽教授在开幕式回顾了审美人类学研究专业委员会的筹备历程。2024年10月12日,向丽教授作为代表,在中国艺术人类学学会第三届常务理事会第六次扩大会议上提出成立申请,会议审议并批准了“中国艺术人类学学会审美人类学专业委员会”成立。这让在国内深耕了近三十年的审美人类学探索有了新的平台。向丽教授同时向与会嘉宾介绍了由云南民族大学卢俊老师设计团队为本次大会专程设计的“审美人类学研究专业委员会”视觉识别系统。专委会LOGO的设计灵感源于山川河流与云南元阳梯田,汇聚而形成美之韵律,图样仿佛指纹,又印契在心。会议资料图案创意,源自云南沧源岩画,寓意团结、祈福、 庆祝。

中国艺术人类学学会审美人类学研究专业委员会视觉识别系统 云南民族大学卢俊老师团队设计

云南大学文学院舒凌鸿副院长主持聘书颁发仪式

云南大学文学院副院长舒凌鸿教授应邀主持审美人类学研究专委会聘书颁发仪式。她首先对大会的邀请与信任表示感谢,同时代表云南大学文学院欢迎各位与会嘉宾莅临指导。在颁发仪式中,彭兆荣教授、方李莉教授、徐新建教授、向勇教授、季中扬教授、云南民族大学王国旭教授为专委会顾问王杰教授,主任向丽教授,副主任王大桥教授、肖琼教授、曹成竹教授、强东红教授,常务理事代表巴胜超教授、贺晓武教授、孙文刚副教授、陈顺尧博士,秘书长赵威博士,副秘书长代表杨荔斌副教授与14位理事代表分别颁发聘书。

本次大会议题设置“审美人类学研究”“民族审美文化研究”“文学与当代美学研究”等五个分论坛,聚焦“民族美学”“本土美学”“艺术乡建”“非遗美学”“艺术疗愈”“美育浸润”等多个议题。向丽教授以“本土美学与审美人类学的当代建构”为题展开发言。她从“观看之道”“边缘重构”“艺术疗愈”三个方面展开,结合云南“乡村之眼”、南京“原生艺术”等本土经验,说明对艺术之疗愈效用的关切有多重意蕴和重要价值。这关乎本土族群在当代重审自身困境的积极探索,关乎自边缘反思中心的审美革命,与马克思主义审美人类学对现代社会病症的介入传统一脉相承。成为“完整的人”与“审美的人”是批判与介入的最终旨归,有鉴于此,艺术疗愈可谓马克思主义审美人类学的当代回响。

赵威博士以“艺术乡建主体性问题的理论反思”为题进行发言。“村民主体”的定位经过“谁的乡建”等讨论成为乡建共识,但在诸多话语中形成了微妙的差异路径。人类学家对文化内部持有者的关注,促使其乡建视角发生了伦理转向,形成了合作人类学的潮流。参与式艺术的思潮也推动艺术家经由创作,与村民构成了一种微观共同体的乡村新生态。对艺术乡建的主体性问题探讨有利于从现实反观审美介入与艺术介入问题。朗西埃、托尼·本尼特等思想家的理论资源亦可为“艺术乡建中的审美主体如何可能”带来有益启发。

文学院博士研究生雷童、韦肖梅、郑诗哲在分论坛发言

博士研究生雷童、韦肖梅、郑诗哲分别以“从边缘记忆到社会参与——博物馆艺术疗愈的审美治理实践”“重新扎根与本土美学的疗愈之道——以《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》为中心的考察”“本土美学视野与当代价值:从边缘性到革命性”为题在博士研究生分论坛发言。

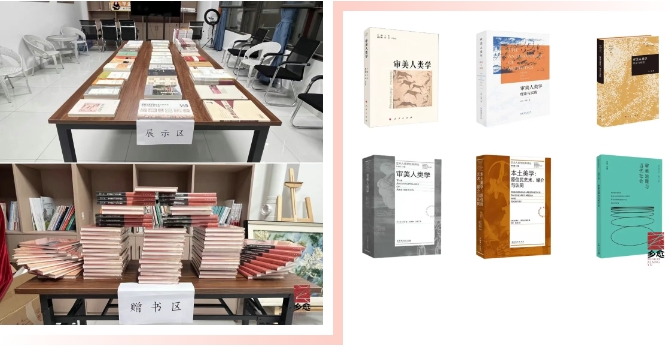

云南大学文学院长期关注云南地方性经验与民族文化,形成了包括神话传说、民歌民俗、地方仪式与文学典籍等丰硕的研究成果。审美人类学研究所受此承托,立足文学院丰厚的地方性研究基础,于2016年9月成立,由向丽教授担任所长。团队长期关注“本土美学”“非遗美学”“艺术乡建”“艺术疗愈”“美育浸润”“审美治理”等多个议题,产出了系列成果。此次大会特设审美人类学成果展示区与赠书区,展示审美人类学研究专业委员会的相关成果。其中展出了云南大学文学院审美人类学研究所的相关成果,包括《审美人类学:视野与方法》(范丹姆著,李修建、向丽译,2015),《审美治理与当代社会》(向丽主编,2020),《审美人类学:理论与视野》(向丽,2020),《审美人类学》(王杰主编,向丽、尹庆红副主编,2021),《审美人类学:理论与实践》(向丽、赵威编,2022),《审美人类学》(范丹姆著,李修建、向丽译,2022),《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》(史蒂文·莱乌托尔德著,向丽、赵威译,2024),《审美制度与当代美学批评》(向丽,2024)等。另有文学院董秀团教授主编的《石龙之声 剑川县沙溪镇石龙村白族村民日志》(2022)系列也在展示之列。赠书区展示了向丽教授的最新作品《审美制度与当代美学批评》(2024),供参会嘉宾取阅。

审美人类学成果展示区与赠书区(左),云南大学文学院审美人类学研究所部分成果(右),其中向丽教授专著《审美人类学:理论与视野》(人民出版社,2020)获云南省哲学社会科学奖一等奖

与会嘉宾在成果展示区进行浏览与交流

审美人类学研究所以课程和教学改革项目带动师生《美学》《审美人类学》课程共建。近年,向丽教授主持了云南省研究生优质课程“审美人类学”、云南大学博士生导师团队项目“审美人类学:理论与实践”、 云南大学“课程思政”建设项目(立项课程为《审美人类学》)、云南大学本科教学成果培育项目“美学人才培养的探索与实践”(2021)等教学项目并进行教学改革。向丽教授讲授的本科生课程《美学》2020年被评为云南省首批省级一流本科课程。通过课程教学,特别是通过专题性研讨型教学,对当代艺术批评、艺术乡建、艺术疗愈、美育浸润田野个案的实证剖析以及学术工作坊等形式,开拓学生在美学研究和艺术批评领域的学术视野,训练和提高学生在田野工作、深度访谈、数据分析和比较研究中发现问题和解决问题以及从当代艺术批评和审美现象的研究中概括和提炼出新的理论问题并作出学理论证的能力。团队成员陈顺尧博士长期关注审美偏好、审美资本与民族志影像等问题,赵威博士专攻审美政治、艺术乡建等理论问题,李季博士以礼乐制度探讨中国审美治理机制与力量问题,张勰博士深耕艺术介入与审美共同体理论研究。晏舒曼博士立足田野探究本土美学意涵,关注云南“乡村之眼”实践;雷童博士关注生态博物馆等具体现象,专研博物馆美学问题。博士研究生韦肖梅、门磊、郑诗哲分别以艺术疗愈、艺术乡建与非遗美学为选题方向。团队学生成员曾获研究生国家奖学金和学业奖学金一等奖多项,论文获2024年度云南省美学学会研究生科研论文比赛一等奖和二等奖,获云南大学研究生基础学科专项和云南大学研究生科研创新项目立项多项。

8月13日上午,大会闭幕式由云南民族大学教务处副处长陈顺尧博士主持。审美人类学研究专业委员会秘书长赵威博士作专委会2025-2026年工作报告。大会特设“新文科构建对谈”环节,由向丽教授主持,彭兆荣教授、方李莉教授、王杰教授、徐新建教授、向勇教授、季中扬教授参与对谈。与谈学者共同表达了对当代AI等技术迭代倒逼文科现状的反思,呼吁学人坚定信念,积极介入新文科构建的实践与探索当中。

专家进行“新文科构建”对谈

云南大学文学院审美人类学研究所扎根云南,借助文学院平台,联动其他高校,积极转化地区资源优势,形成围绕 “本土美学”“非遗美学”“艺术乡建”“艺术疗愈”“美育浸润”“审美治理”等系列成果。此次审美人类学研究专业委员会的成立为文学院审美人类学研究所更上层楼开拓更多可能性,推动国内相关高校、机构形成学术的“审美共同体”,共创新文科建设新气象。

文字:韦肖梅

摄影:张琳翊、马沁、李雅兰

杨凤梅、门磊、付峻瑜

照片整理:杨怡玲

编辑:韦肖梅

一审:向丽

终审:赵永忠