文学之光照亮人生道路

——于坚访谈录

采访人:邓萦梦、毕晓蕾、何子怡、李乐思、房梦蝶

整理人:房梦蝶

时间:2021年16:30—17:40

地点:云南省昆明市东方书店

诗人于坚(图片源于网络https://image.baidu.com/search/index.)

邓:于坚老师您好!

于:你们好,你们都是云大的学生吗?

邓:是的。这是毕晓蕾、何子怡、房梦蝶,我们四位都是中国现当代文学专业的学生,李乐思是民俗学专业的。很高兴您能接受我们的采访,那我们就直接开始吧。首先想问一下您为什么要创建银杏文学社?

于:这个说来话长,我还没有进大学之前,我是在昆明北郊一个工厂当工人,我们那一代和你们不一样,我们考进大学的时候,我们都已经20多岁了,比你们年纪还大。我们的青年时代,虽然是文革时期,很多书已经被封掉的,烧掉的,基本上没有书看,但是地下也还是会秘密地流传一些古代的、西方的好书,那时候我通过我表哥、表姐、朋友秘密借到一些西方文学作品,里面提到那些诗人、作家青年时代组织沙龙、文学社讨论文学很向往。印象最深的是一群法国作家聚集在左拉周围,结成了“梅塘集团”。没进大学之前,在校的一些喜欢文学的同学已经知道我,那时是没有文学刊物的,没有发表这回事。我是把诗写在手抄本上,画一些插图给我的朋友看,他们就传开了,可能他们觉得写得不错,就从工厂传到云大去,中文系一些喜欢诗的人就知道在北郊工厂里面有一个写诗的工人叫于坚,所以我进学校之前他们就已经认识我。考上云大后,中文系77级、78级学生,那是文革后的第一批大学生,办了一个文学刊物叫《犁》,我马上就成为《犁》文学社的成员之一。那时候发表学生的作品都是油印的,自己刻蜡版,刻蜡版就是一个蜡版,然后用钢笔在上面刻,刻错的地方,就用一个火柴剽一下,它就化掉消失了。《犁》只出了一期就不准再出,那个时代,这是非常敏感的事。系领导在全系大会上,点名批判《犁》文学社,还专门点我的诗,说我的诗非常阴暗。昆明大观楼长联那个作者孙髯翁写的诗都比我的要开朗。我发表在《犁》上面的一首诗是叫做《滇池夜景》其中有两句“现在是绝对地黑暗,我划着孤独的小船,世界在我的心中,生命在我的浆上。”他认为这是不健康的、阴暗的,今天你们可能觉得不可思议。《犁》停刊了。但是那个时候中文系热爱文学的同学私下互相都知道,交流作品,大家都很想再办刊物。77级、78级毕业后,我和同班喜欢文学的同学,在学校里面找了一个旧黑板,用三轮车拉到通往食堂的路边,用锄头挖坑,把那个黑板立起来,然后自己买了白纸,很大的白纸,把我们的诗散文用钢笔抄上去,贴在黑板上。很多同学吃饭路过都会看,看的人太多了,在学校里面影响很大。那个黑板上的诗发表以后,就有很多其他班热爱文学的同学加入进来,我们就认识了,有81级的、82级的、83级的,大家就商量让我搞一个文学社。我就去找了当时中文系的系主任张文勋先生,张老师非常支持。那个时候已经是《犁》停刊快两年了吧。那些《犁》的成员都已经毕业,他们在毕业的时候遭到惩罚,被分到不好的单位。那时候比如说在政府里面,就是好的单位,如果你去教书或者是到昆明,外面的地方就是被流放一样,他们都被发配到昆明郊区的学校里面去当老师。他们毕业了,那我们还要搞下去的,我们就去找张老师,张老师就坚决支持。但是呢,有位领导反对,不高兴,他说这个于坚,毕业的时候要好好收拾他。但是张老师也是领导,是系主任,他不好公开反对。中文系就批准银杏文学社成立了。云大有很多银杏树,秋天整个校园都飘满了银杏叶,我们就用“银杏”来为文学社的命名。成立的那天晚上教室满地都铺着银杏叶,一下午所有的社员,男生女生都去捡银杏叶。桌子上点着蜡烛,这都是我的主意。来了许多老师支持我们。我可能是文学社里面年纪最大的一个,比我大的人都毕业了。他们说我应该是社长,但是我不喜欢行政职务,我喜欢当一个主编,所以我就没有当社长。

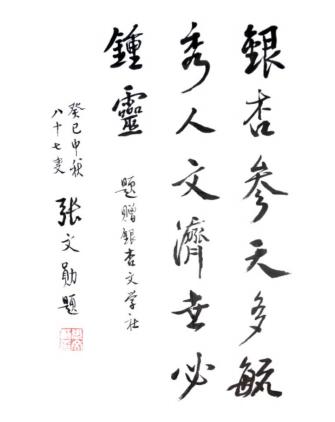

张文勋老师给银杏社的题词 (图片来源:谢竺轩提供)

于:现在办《银杏》就好多了,学校每一期都给一点经费,够你印刷这个刊物。那天晚上结束后,月光照耀着会泽院,那真是太美好了。你们这一代人太悲惨了,搬掉了,我能够一直写到现在,不过是因为我是在会泽院的教室里面读完的大学。那是真正的大学呵,多年后我去巴黎,索邦大学似曾相识,我们这个大学是20世纪初照着法国的大学设计的。会泽院石头楼梯上去,左手边靠北第1间就是我的教室,教室外面就是映秋院。林徽因设计的映秋院。我每天都能看见,窗户外面是一束海棠,春天的时候海棠可以伸到教室里来。我是在那样的教室里面读完的大学,感觉好像就是在一个中世纪的古老大学里面读书。二楼就是校长办公室,我们也可以去校长办公室,与赵季校长说话。会泽院对面那个小楼,就是刘文典呆过的那个小楼,老师经常在2楼开会,1楼是收发室。那时候的大学,它还有传统的、古老的那种大学的味道,有那种风气,所以这个文学社的成立也是顺理成章的。那个晚上银杏文学社成立后,我们在月光下从会泽院的石梯上走下来,沿着学校大门左边那个小巷,那条小巷子通向圆通动物园,叫做丁字坡,坡底有一个小吃店,古老的小店,那个小店的案板里面永远在卖猪头肉。在一盏灯下面,有一个头有点秃的中年人,他在那里支着一个很大的案板,一排银子般亮的切成片猪头肉就躺在那个案板,买一盘猪头肉,大家喝点小酒,庆祝我们伟大的文学社的成立。

云南大学东陆校区会泽院 (图片来源:王云杉提供)

邓:您是文学社最重要的人物,那我们就想问一下,您最开始成立文学社的时候有没有这样一个目标,就是说我成立这个文学社,最后要达到一个什么样的状态才是您想要的?

于:我们就是希望中文系,热爱文学的人,写诗的,写散文的,写小说的都可以,大家能够团结起来,在一起玩,一起办刊物,发表作品,大家在一起讨论,提高写作的水平,这个是完全达到了。《银杏》文学社组织了好多次会员集体登山、朗诵作品、郊游,那真是一个非常好玩的时代。我们曾经去长虫山,登上那个山的最高点。我记得那次去了十几个人。中文系嘛,有很多男生女生喜欢文学,很多人都在做作家梦,这是很正常的。那个时候各个大学的这个文学社之间是有来往的,要写信、要寄赠刊物。所以《银杏》文学社逐渐在大学生里面开始有了联系和影响力,大学生都知道云南大学有个《银杏》文学社。那是当时中国最重要的文学社之一。

房:于老师请问您们当时是和哪些大学有交流呢?

于:重庆大学、好像还有西藏大学,那时候和北京的那些大学联系不多。但是,他们也会寄他们的作品过来。比如海子,他就会把他自己印的诗集寄给我。那时候每个诗人都会自己印自己的作品集,因为你不能出版,就自己去油印一本自己的诗集,这就成为诗人的一个惯例。我也会印,每隔一段时间,我把我最近写的作品打印出来,可能有30份左右寄出去给一些朋友,那个时候为什么是西藏大学呢,因为那里有一个文学刊物叫《拉萨河》,《拉萨河》的主编我记得他叫洋滔(原名杨从彪),他办了一张报纸,上面就登全国各个地方大学生的作品,用那个报纸印得整整的四大板。《银杏》文学社就有三个社员的作品登在上面,大家就都知道这个《银杏》文学社了。

邓:您刚提到说创建文学社是一群好朋友、文学爱好者一起是吗?那么你们对于文学的想法和宗旨是否会有发生分歧的时候,那这个时候怎么解决呢?

于:那个时候呢分歧不是很大。你看80级有我是吧,还有韩旭、吴丹,81级有社长朱红东,然后还有副社长蔡毅,82级有文润生,张稼文、钱映紫等,你们都应该知道。那么为什么我们分歧不大呢?是因为我比他们年长10岁左右,然后呢,我在文学上比较成熟,我在文学上的主张,比如用明白的话,写日常生活,我会经常会讲,他们也都有同感。那时候朦胧诗,就是北岛、舒婷、顾城这些诗人在诗坛是走红的,主流刊物都发表他们的作品,我们对此非常不以为然,在这一点上,大家都有一个共识。分歧也有,也不是每个人都是一样的,有的同学他更倾向于浪漫主义那种方式,我更主张用日常语言,胡适主张的言文一致,用平常说话的这种语言、口气,我不喜欢“口语”这个词,我没有说我的诗是口语诗,那是后来批评家加在我头上的帽子。诗应该像朋友之间在聊天一样,像朋友之间的谈心,诗应该像这个桌子上的一个小笔记本,一副眼镜,一个火柴盒,一个打火机,一个戒指,一个手表那样的东西,不应该像朦胧诗那种隔着一层,高高在上的,必须要舞台上用普通话朗诵,专业演员朗诵的那种。我认为诗就应该像盐巴一样,像生活本身一样,亲切自然,让人在瞬间,就是忽然你瞟一眼,唉,怎么梨花开了,我现在才看见,那么自然的一个东西。有的同学他也喜欢那种朦胧诗,但是我们没有就此发生过的争执。

于坚:《诗六十首》,云南人民出版社1989年版(图片来源:朱兴友提供)

邓:文学社的社员是以什么样的方式进入文学社呢?因为我们看到文学社里面有一些经常参加活动的人,就比如说周良沛先生,他既不是云大的学生,也不是您的同龄人。那他们都是以一种什么方式进入到这个文学社的活动当中呢?

于:那些学生呢,他要跟文学社的这个副社长文润生说一声,说我想来加入这个文学社。另外呢,我们也要看过他的作品,他写在信纸上拿来看一看,大家觉得还不错就可以了。

邓:所以加入文学社有两个条件,一个是他自己得自愿提出说我想要加入文学社,然后他要给大家看他的作品。

房:这是不是说明《银杏》的影响力已经很大了,学校外面的人都知道并且想主动地加入它?

于:《银杏》文学社的活动是开放的,所有的人都可以来玩。那么有些人他只是来玩,他不是《银杏》文学社的,比如说周良沛,他是非常有名的一个老作家,他只是来支持年轻人的。文学社为什么这么多人,相当于在那个时代成立了一个组织,那是很“吓人”的一件事,所以呢,就不只是学校里的人,社会上的人也很关心这个文学社是不是有什么活动。因为大家都渴望,有一个纯粹的文学组织,可以找到一种存在感、归属感。我可以念我的诗,还可以和年轻一代谈谈我的文学上的看法,有很多老作家就会来跟我们谈谈,他对文学的想法,我们也会交流,因为来的不只是周良沛,还有其他作家,我记不清了,但经常会和这些文学社的社员玩。后来做了社员证,一号社员证就是我的,很正式地发给你一个社员证,就是一个红的,下面连印都没有,只有你的名字。但是拿一个社员的证件给女生看,她甚至可以嫁给你,你知道吗?那个东西有居然那么高的威信,得到那么高的社会信任,是不得了的。

何:这和80年代是一个文学的黄金时代是有关系的吧?

于:你想你是一个文学社的社员,这不得了这就等于是认可了你是一个诗人,一个作家,你知道这个有多了不起。我的社员证是第一号,那是一件很光荣的事,专门印的《银杏》的社员证,上面有一个银杏叶,不是手绘,直接用一个叶子印出来的。

邓:因为您已经提到了社员证,我就继续往下问,我看到张稼文老师在《阳光灿烂》这本自传小说里面提到了,就是您毕业之后,他才成为那个社长,他就想去规范一下文学社的章程,做了社员证,所以您的社员证是您毕业以后他才给您做的,还是您在校的时候就已经拿到了?

于:应该是我毕业之后他们才做的,因为在我那个草创时期呢,就像刚刚上井冈山,那纯粹就是好玩,大家在一起,文学青年在一起交流,就没想到那么多。张稼文他们那时候,系里面也很重视,不像原来,后来还认为这是中文系的一张名片。你看,我们这个文学社可以培养作家,所以系里面很支持。这已经和我那个时候冒着被发配到新疆去的危险完全不同了,系里给经费了,要印刷什么都很方便。刊物也豪华多了,会员证也是学校出钱给他们印。从张稼文开始它走向了体制化。之前,那完全是民间的,就和《犁》差不多,经常面临着随时会被叫停的危险。后来就不会了,就等于是一种正式的形式,估计还有文件承认这个文学社是中文系的一个合法的组织。我那个时候,虽然不说出来,但它并不是完全合法的一个东西。

房:当时有没有出现来干扰你们平时文学活动的力量或其它事情呢?

于:那个倒没有,因为我们那个活动就是纯粹的文学活动。成立以后,其他老师都非常支持,我们一搞活动中文系的好多老师都会来。他们还会发言,老师是非常支持的,因为老师自己也想搞,那时候没有这种事啊。大家都是从文革过来的,一直梦想着有一天能回到一个正常的文学时代,就是我在左拉的小说里看见的那种,而这种时代终于到来了。像聂鲁达这样的诗人,他在大学里面都是组织文学社的。你看今天你们读的很多诗人,青年时代在大学里,他都属于一个文学社。这只是梦想重新回到这么一个文学的传统里,或者是建立一种世界文学的传统,这个是很重要的一个问题,你们也可以继续思考。

于坚:《于坚诗集》(图片源于网络:https://image.baidu.com/search/index?)

邓:我们了解到文学社的社员创作的最多的就是诗歌,那么其他方面的创作成果怎么样呢?

于:都有啊,有一个叫杨林青,那个姑娘个子很高的,很漂亮,她的小说写得太棒了,相当好,但她现在去美国了。还有韩旭,他的小说也是一流的,我认为是很成熟的小说。还有写散文的,都有,而且并不少。写散文比如申倩也写得很好。《银杏》文学社我认为是一个天才的文学社,很多人其实写得很棒的,只是因为没有持续,就在大学里面玩一玩,后来就没写了,其实那时候他们已经写得很好了。比如朱红东也写得很好,写长篇小说的刘建国也写得很好。而且《银杏》文学社它不只是我们云大的文学社,实际上它已经成为云南高校的文学社的一个核心,比如说师大那个《野草》《红烛》文学社,他们都过来一起玩。还有民族学院的《芳草》、医学院的文学社。文学社每个大学都有,以云大《银杏》文学社为核心、领袖,有什么活动都是我们召集起来,所以文学社的社员是一个很广义的范围。

邓:这其实不能把社员的定义定在云南大学的吗?

于:这个还是要这么看,正式的社员都是云大的,但是来和我们在一起玩的不仅仅只是云大的,也不仅仅是中文系的,还有历史系的,政治系的,物理系的,化学系的。很多学生喜欢搞文字的都会来,文学社等于像一个灯塔,把大学里面的文学爱好者团结起来,照亮了那些黑暗的灵魂。

云南大学东陆校区至公堂(图片来源:王云杉提供)

房:那这个排版呢?是您一个人来设计,说这上面要抄一些什么,还是大家一起研究?

于:我这人太能干,都是我干的。因为那时候对文学简直处于一种狂热的状态,你感觉到你自己已经成为巴黎索邦大学的一个前诗人,你马上就会从这里成为一个真正的诗人,充满了激情的诗人。

云南大学东陆校区钟楼(图片来源:王云杉提供)

邓:我们现在宣传一些东西都需要申请,(学校)会(担心)我们宣传的内容会有一些不太好的东西。你们当时呢?

于:没有,那就是我决定,我想发什么就发什么。但是,你要知道自由就在于——自由不在于不让你做,而在于你知道你可以做什么不可以做什么。虽然没有人来审你,不会有老师来问你,你要贴什么,我想贴什么就贴什么,那么我也不会贴会被取缔的那个东西。那个《犁》文学社它就不一样,他们一开始进门的学生胆子太大了,开始是学校门口有那种大字报专栏,你们知道那种大纸吗?他们直接把诗什么的写在这个上面,就有很多惊天动地的东西出来,那很快就被取缔了。

房:那您自己办的那个报纸还留着吗?

于:我没有那么自恋。因为很多东西都要扔掉,留着干什么?因为没有想到以后会是现在这个于坚是吧,我想的只是这个时候。就像你们一样,也许你的这个手机可以进博物馆,因为是你用过的,你会因为这样留着现在的这个手机吗?那也太自恋了。

邓:那您现在是会不会有遗憾呢?年轻时候写的东西没有保存起来?

于:这是一个宗教态度,知道吧?这些生命总是要烟消云散,重要的是在那个瞬间,你是否体会了生命,你有这个感觉就可以了。我每天都要写毛笔字,每天半小时左右,如果要卖的话,我可以卖几千块钱一个字,因为这个可以卖钱,我就留着这些字,那我不是个傻瓜。我每天写的字,无论怎么好,都是揉成一团扔垃圾桶里。我见过寺院里的僧侣做坛城,用彩沙做,有时候画出一个要三个月,已完成,用手一合,成为一堆沙,抖到河里去,他完成的是一个过程而不是结果。要有这个勇气,小姑娘,忘记了就忘了,一个生命就是一块土地,它永远会有粮食生长出来,只要你浇水,你的天空下永远有雨水浇在你的土地上,那么灵感自然会生长。我是有些手稿,只是放在那里而已。

房:您在写这些手抄报、宣传报的时候会不会每一期都想要传达一个自己对诗歌、文学的理念?

于:不会有,比说这一期我要有一个主题是吧,纪念五一是吧?国庆节专刊是吧?(众笑)我唯一的标准就是这个东西写的好,这首诗发出去,它不会让人家觉得这个主编是个弱智,他只是因为有这个权利,所以他才来干这个事。它发出去,我想象中的读者的标准,那应该看了这些作品就觉得,这个文学社我应该去参加。你们也要这样做,因为这个时代的人太迷恋权力了,有些《银杏》文学社同学来采访,跟我说这个是什么头衔,那个是什么头衔,乱七八糟,理事,秘书长,那太可怕了,你们是要成为诗人作家的人哪。用体制那一套来要求文学,文学的本质就是反体制的,为什么我们需要文学?就是文学表达的是和体制完全不一样的东西,体制不是政治的意思,体制要求一切都是按部就班的规划好,文学就是要把这个搞乱。体制要求的就是确定,一切都要确定答案,就像数学,一道题只有一个答案,文学只有一个答案,是不是很可怕?文学本来就是要表现世界、人生的本来的不确定。

邓:我们发现其实您在银杏文学社的时候,成员当中也粗略地划分了职位,就比如说每一届有一个社长,一个副社长,然后有一个主编,您觉得社长副社长和主编他们的职责主要是在哪些方面?

于:我这个主编呢,主要就是负责刊物的质量。社长、副社长他们主要是去召集会员的活动,要把这个编好刊物拿去付印,他们干这件事。召集活动是主要的,那时候谁也没有钱,比如说你还要收一点活动费什么的。有一天晚上,我们一伙文学社的,喝完酒就顺着那个盘龙江走,穿过那个桉树林的小路,在黑暗里面一直走,一路上聊天喝酒,走了一夜,天亮的时候,大家饿得要死,所有人身上加起来只有5分钱,只有一个人的包里面有5分钱,5分钱可以买一个烧饵块,我们6个人一起分,这就是银杏文学社。我们和安东尼奥尼电影《红黑蓝》里面拍的是一样的。大家在一起就是讨论文学、人生,什么是最好的,要怎么写。我们那时候读了西方的东西,讲得最多的,比如说存在主义啊,萨特《等待戈多》《秃头歌女》还有那些最好的诗人的诗,背诵普希金的《致大海》,聂鲁达的《二十首情诗与一首绝望的歌》,希腊诗人埃利蒂斯的《疯狂的石榴树》,那是张口就来,诗集都是放在包里面随时拿出来打开。自己能写出这种诗吗?随时在想,每天都迷狂在这种文学的氛围里。

邓:我们现在就没有这种感觉了。

于:你们被教育摧毁了,这个教育把你们改造成机器人,你没办法。但你们可以自己反抗,你看你们现在坐在这里和我聊天,就是从机器里面走出来。回到纯情少女,天真、好奇,让过去黑暗里面的生命充满火光、激情,就很好嘛!

邓:您是否还记得您在校期间最后一次文学社的活动?想问一下您那时候是什么心情?

于:有两次重要的吧。我的诗在《飞天》获奖,甘肃的《飞天》有一个伟大的编辑张书绅,他开辟了一个“大学生诗苑”,那时候大学生没地方发表作品,一般的刊物是不会发大学生作品的,《飞天》开设了“大学生诗苑”,全国很多大学生都往那里投稿,在甘肃兰州办的。我们文学社也有几个社员,比如朱红东就在上面发表了诗歌。我的诗一寄过去他就非常喜欢,我几乎都是发头条。两年后《飞天》颁发了“大学生诗苑”诗歌奖,第一届就颁发给我。那是我平生第一次获文学奖,寄的奖金是50块,这不得了。我把50块奖金拿来请文学社的全体社员,加上一些其他朋友,可能有20多个人,去华山西路的一个老饭店里面全部吃完。另外一个就是最后一次是我们一起去西山顶,头天下午出发,穿过山岗、荆棘丛和岩石,找到一个地方在那里睡了一夜,一直就到天亮起来,站在西山顶上看日出,日出之后我们才回去,这是印象最深的,最后一次。那时候社员已经很多了,还有些是干部进修班的,他们也跑来参加。

邓:文润生老师在他的回忆录里提到您毕业之后,经常参加社团举办的“红五月”诗歌朗诵活动,这个活动它是跟其他的高校一起联合举办的,在会上朗诵诗歌,您还记得您坚持参加了多少届吗?

于:这个不记得了。我虽然已经毕业了,但每天上完班就往学校里面跑,东二院宿舍,中文系的学生都住在那里,我们经常在宿舍里面聊天,至少持续了两年。几乎所有的文学活动我都会去参加,为什么不去呢?这太奇怪了是吧?好玩嘛对不对?就像你每天要去食堂打饭吃,就那么简单的一件事,你为什么会不去呢?

邓:当时云大它也有很多其他的社团是非常出名的,比如说云南大学的演讲协会,还有云南大学武术协会,您除了参加文学社还参加了别的社团吗?

于:没有没有,那时候社团之间是不联系的,各玩各的。因为这个社团它是一种同人社团,它有点像30年代鲁迅他们那种文学社团的性质,同人在一起搞这种活动。它不是一个学生校园活动这种概念,它就是一种同人的,大家对文学有兴趣,见解差不多,大家就在一起玩。不会说其他的社团的活动我们也去尝试。我都不知道你说的这些社团。他们也是一样,他们也不会来找我们玩。

邓:那其实和现在的大学生社团不一样。

于:完全不一样,因为这个已经成了学校体制的一部分,我们那时候完全是古典的、传统的文学社,就和四十年代西南联大的那种文学社团是一样的,是那种概念,不是现在这种。

邓:我们了解到您现在也有专注于就是摄影爱好活动。

于:不是摄影爱好。我是摄影家。那时我就开始摄影了。我父亲给我的奖励就是送我一个照相机(海鸥205)。我在70年代就喜欢摄影,我是借来的相机。看吧(指向书店墙壁上的照片)我的作品就挂在那,我是一个专业的摄影家,只是我不想在这方面有什么让人家知道的事情,自己玩就好了,我们那时候拍胶片,拍完之后自己冲洗,这一套我都会。

房:那您会帮社员们拍照吗?

于:偶尔,拍过几次。可能还有几张吧,有集体照。网络上都搜得到。

李:设置文学社的时候您会把“摄影”这一模块也放进去吗?

于坚自选集(图片源于网络:https://image.baidu.com/search/indes?)

邓:那您现在会看90后,甚至00后写的东西吗?

于:会啊。我的微信上很多90后的朋友,他们会把作品发给我,让我看看,像你们一样的小姑娘小伙子都有。

邓:那您觉得我们这一代人和您这一代人写的诗有什么不一样吗?

于:没有“你们这一代人”这种概念,只有天才和蠢材。在任何时代只有这两种人,就是写得好的和写得不好的。和这个“代”没有关系,任何时代,任何一种人他都会产生真正天才的好诗人,90后也有很多我认为写得很好的,但也有大量的庸才。

何:老师请问现在他们的诗歌里面有没有一些表达的方式,或者说是描写的一些东西,是你那个时候感觉不太会有的,就是给人一种比较新鲜的感觉。

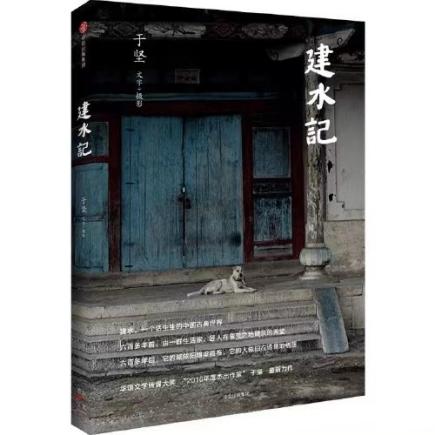

于坚:《建水记》(图片源于网络:https://image.baidu.com/search/index?)

于:那肯定有,因为现在的这一代人他们看的书相当丰富,不像我们那时候那么封闭。他们写的时候出手不凡,一看就非常像诗,就是一般概念里面诗就是如此的那种。我当过很多大学生诗歌比赛的评委,我还是复旦大学光华诗歌奖的主席,我6月份要去上海。但是有一个很不好的地方,大家的诗都是太像诗了,没有感觉。这个小伙子太漂亮了,非常标准,长得就像周杰伦,但是没有感觉,这个太可怕。感觉那个东西就是我说的天才,你要感觉得到生活中的诗意,很平常的东西经过你的笔一写那种感觉就出来了。感觉到底是什么?那拿诗来看,我说不出来。离开诗这个东西就不存在,它不能概念化,这首诗拿走这个东西就不见了。年轻一代,我认为可能是父母、学校的长期教育,不鼓励生命的开放,而是规范你,最后你就非常紧张,你写诗也是,认为诗就是一个和你的内心没有关系的,完全就是你的语文很好、造句造得很好,但诗是一种生命的解放,你本来在这种人生里面很无聊,通过诗你会发现生命还有另外一种过法,你看艾略特的诗,看狄金森,看艾伦·金斯堡的诗,你发现生命还可以那样去涌动。诗就有这种魅力,你可以今天看完这首诗,明天就上路,其他任何事情都做不到这一点。

邓:《银杏》文学社还一直在发展着,但是它的发展存在一些问题,一些阻碍,比如说它的成员现在招进来,大部分都是文学院的学生,很少有数学学院,物理学院,化学学院的爱好者加入进来,可能文学爱好者在变少,这是一个问题。还有一个问题就是刚刚乐思说到的,现在文学社举办一些活动,其实都是靠学院承诺给奖金和奖项这些,所以大家才会来参加活动,自主性在下降,您怎样看待这些现象?

于:这个是学校的教育理念出了问题。文学是一种语言的解放,它是一种自由,你可能在任何方面你都是被规范的,你是被束缚的,但是你通过语言,你的生命可以获得解放。比方说你完全可以在日记里面写你想写的任何事,你不发表不就完了,因为这个事情在某种意义上它可以不涉及他人,这纯粹是你的自我发现。如果这个教育理念不改变,教育不是把人的生命打开,让他意识到他自己到底是谁,只是用一个标准来规范,把每一个人都按标准培养,考试通过了就毕业。为什么今天大学生里面有那么多会抑郁的人,我那个时候没有一个抑郁症。《银杏》文学社是一个没有抑郁症的文学社。

邓:那您对于现在社团的进一步发展有什么建议吗?

于:我觉得同学应该多读书,读书是什么?读书是要知道好歹。你通过阅读你能知道什么是好的东西,什么是真正的文学,什么是伪文学。因为我发现现在年轻一代最大的问题就是不知好歹,不知好歹是这个手机造成的,任何垃圾只要排了版,配个图片在手机上出现,你都会有一种神圣感,你都被动地接受,完全丧失了判断力。我觉得要通过阅读,为自己建立一个文学史,什么是你真正喜欢的、好的,使你的生命经验被被唤醒的。你要建立一个自己的阅读,然后才谈得上其他。因为我发现现在很多学生好坏都不知道,最好的东西,最差的东西,他写论文的时候都是用同样的语言。卡夫卡的小说,曹雪芹的小说,李白的诗和张三李四王麻子的都是一套语言,太可怕了。要知道什么是好的,这是很重要的,因为我们银杏文学社,包括现在师大我的这些研究生,我是要教他们什么是真正好的东西,它好在哪里,慢慢他就会形成一个标准,他就不会盲目地跟着手机跑,什么乌七八糟的东西乔装打扮一遍,巧言令色,都是害人的东西,结果小孩因为没有判断力,认为只要发表了、站在台上了、只要获奖了,那就是好的,这种标准太可怕。所以你经常看见那种你完全无动于衷,让人昏昏欲睡的东西在获奖。

邓:最后一个问题,您对现在的《银杏》文学社的那些人有什么期待,或者说您想对现在坚持创作的人说些什么?

于:现在呢,《银杏》文学社已经进入了体制,在这个体制的保证下它要办下去,我觉

得没什么问题。我只想请社员,好好地回到我们成立文学社的那个地方,去老校区认真地看看银杏树,看看每一片叶子到底是什么颜色,它是怎么生长的。好好想一想。银杏是来自大地的树叶,它不是一个图书馆书斋里面的东西,它是会变化的。它在春天会像小鸟一样长满了绿色的翅膀,然后它慢慢地到秋天,它变得像黄金一样,我很多诗写到《银杏》文学社,到冬天它独立寒秋。放下书本好好想一想银杏树到底是一种什么树,别的不要做。

邓:今天非常感谢于坚老师接受我们的采访。

于:这个小姑娘太正式了,像开会一样。

邓:没有没有,其实我们大家都挺紧张的,给您发消息的时候我也是挺忐忑,不知道您是否有时间。

于:不会的。我这个人做事呢,我说了要做的事我就要做,如果我没说呢就是我还没决定,好事你总要等待嘛,微信时代,你刚刚一秒钟发一个消息,你就希望人家下一秒就要回你。你很有耐心,我很高兴,过了两周三周我给你发信,你还是这样期待的,那么我觉得这个同学可以见一见。三个星期过去,她如果觉得于老师架子太大了,这真是个名人。我们过去一封信要一年才收到,你怎么办呢?一封信写出去两个月三个月才能收到,这是很正常的事情,今天什么事情都是“短平快”,你们要学会慢慢地生活,要慢下来。《银杏》文学社的人,如果连银杏树是什么样子,它在冬天是什么样子,它在秋天是什么样子,你仔细看,不是小资产阶级文学所写的,一个金色的黄昏一样的东西那么简单,你仔细去看,每个人都可以写出完全不同的感觉,那是细节。那今天就这样。

众:谢谢于坚老师,于老师再见。

同学们与于坚老师的合影(图片来源:邓萦梦提供)