在文学的园地里努力耕耘

——窦红宇访谈录

采访人:李乐思

整理人:李乐思

时间:2021年12月5日15:00;2021年12月6日7:30

地点:邮件采访

李:您在校期间,您是怎么样了解到银杏文学社,您能跟我们讲一讲当时的银杏文学社吗?

窦:我是1985年到1989年的云南大学中文系本科生。现在好像是人文学院里面的一个专业,汉语言文学专业。那会中文系有两个专业,一个汉语言文学专业,一个新闻专业。我为什么会去读云南大学中文系,拿我高考的分数应该是可以读上海财经大学之类的。为什么我要到云南大学读中文系呢?因为那个时候,我在高考之前跟我表哥到云大本院去了一趟。我发觉这个学校太神奇了。它是起伏的,校总部有高高的台阶,从会泽院过去是钟楼。然后,它是有山坡的那种,有很多古老的建筑。比如说,现在你们见不到的四合院之类,非常可惜。四合院的教室的窗户都是非常大的那种木格窗,够一个人跳出去。首先是这个,然后其实主要是我从高中开始,我就做了一个决定,就是我要读大学的话——那个时候考大学非常难。我们的录取率百分之十三。是十三还是二十三?反正,录取比例相当低——我就决定,如果我要考大学,那我就是为了写作。那个时候,我不知道中文系不是培养作家的。或者说,不是以培养作家为主。不像现在,很多都是创意写作学院,或者说创意写作专业。你看云大滇池学院,我在那边当驻校作家,就是让我和王单单我们俩去激发那个学校学生的写作热情。那个时候呢,就很理想,本来80年代中期就是一个理想主义者的年代。我三个志愿全部都填了云大中文系。我父亲是一个数学教授,一个师院的数学系主任。把老人家气得够呛。那时没有高速公路,我就坐了很长的班车,做着一个文学的梦,来到了云南大学东二院。不知道现在还在不在?

李:在,我就是住在东二院的。

如今的云南大学东二院二栋学生公寓(图片来源:刘莲提供)

窦:当时我住在二栋。然后,开始了我们的大学生活。当然,一进去就想交一帮写作的朋友。那个时候交不到的话,就自己成立一个文学社——“广田文学社”,就是李广田的广田。李广田先生当过云南大学校长,是一个著名作家。但是,办着的时候才知道自己错了,为什么?因为云大有一个叫银杏文学社的组织,那个时候影响就非常大。其实,银杏文学社是第一届。因为我现在一直在中国的写作现场,我关注的是当下的写作,过去的很多事还没到那种回忆的时候,怀旧的时候。我仔细算一下,第一届社长是张稼文,主编是于坚。于坚是中文系80级的学生,张稼文是82级。张稼文后来是昆明日报的副总编,现在也是昆明信息港的负责人。所以,银杏文学社应该81年,或者是82年创立的。我记得张稼文当了很长时间,而于坚已经毕业了。但是,于坚当了主编以后应该是过了一两年,他大学就毕业了。他84年毕业,我85年进来的时候他已经毕业了,但是张稼文仍然在当着第一届银杏文学社的社长。后来,我是在一个应该是83级中文系同学的宿舍里见到张稼文的。他那个时候去约稿,我觉得在那时他就是我心目当中标准的诗人的形象。张稼文至今在我的记忆当中,虽然我们很多年没有联系,但是我们依然有微信。我依然看见他会为我点赞,我也会为他点赞。那个时候,见到张稼文,我觉得他很严肃。因为是学长,而且是我们那一届最大的学长。我就发觉,我办文学社是不是错了?我应该加入他们。所以广田文学社是我加入银杏文学社的一个前奏。后来,我就加入了银杏文学社。其实我只要开口跟张稼文一说,就能加入了。加入了以后,一直到现在,我总结下来。我觉得,作为一个热爱写作的人,我非常幸运,能够进入云大,为什么?因为云大中文系,那个时候聚集了一直到目前为止的,云南文学中坚力量的一批人。这批人给我的影响是巨大的,包括后来的。后来,于坚毕业离开以后被分配到省文联文艺理论研究室了。后来,银杏的主编就变成朵美。朵美现在在大理电视台,他的真名叫文润生,好像不写东西了,但是在那个时候,才华横溢。于坚对他的诗作,包括我们,不是于坚说好就好,因为那时于坚也没写好。但是,我们都认为朵美和张稼文都很有才华。这些人是我进大学的第一个写作的榜样,所以说想达到他们的程度,我根本没敢说要超越他们。还有一个对银杏文学社影响比较大的人叫蔡毅。蔡毅后来被分配到昆明电视台,当了电视台台长。蔡毅兄人长得特别帅,又高又帅,普通话又好,嗓音又好。他发出的声音是那种带磁性的,让于坚自卑和羡慕的一个大帅哥。十年前我见过他,他在昆明电视台当台长,他到曲靖来,我们一起喝酒,蔡毅依然是大帅哥。我们云南第一个洗衣机还是电冰箱的广告,我记得是兰花牌洗衣机还是电冰箱的广告是他做的。

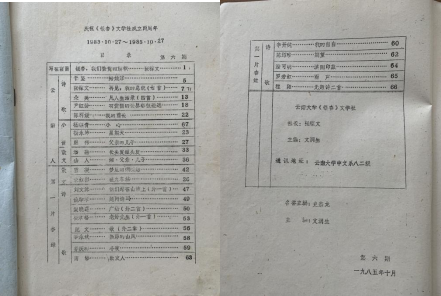

1985年《银杏》杂志 (图片来源:窦红宇提供)

在银杏文学社里边,除了于坚、张稼文、文润生以外,接下来我要说到的一个重要的人就是韩旭。韩旭是后来《大家》杂志的副主编。韩旭是一个什么人呢?是一个谦谦君子加纯粹的学者型的人。于坚说他是清谈家。就是他只谈文学,他从来不动手写。每天晚上就是谈他读了什么书。然后,问我们,“你们没读过吧?你们赶快去读”。他的这种姿态一直影响我到今天。我们为什么能跟于坚和韩旭他们一直接触呢?因为于坚的工作是在省文联。而省文联那时就在云南大学正门的门口。云大正门门口的那条街就是青云街。我们没事就去找他聊天,那个时候他住在省文联一个木制小楼的二楼上。而韩旭呢,因为他父亲就是云大哲学系教授,他们家就住在东二院对面一个足球场边的一栋教师宿舍楼,离东二院很近。韩旭是一个每天只想找人聊文学和喝酒的人。所以每天他从出版社下了班以后。他就会跑到我们宿舍来跟我一起吃饭,跟我们一起聊,跟我们一起争论,一起痛苦,一起高兴,一起喝酒,反正几乎是天天在一起。这样的一个人。你想想,我们就是在出版社的编辑带领下读大学的,我们该有多幸运。于坚也是随时来。所以,我估计韩旭这样的人,在你们这个年代是再也不可能出现了,这是一个纯粹的理想主义者,现在还在云南人民出版社文艺部当编辑,他不当《大家》杂志的副主编了,但是依然每天喝酒。我听说,每一天他见到什么酒都喝,一喝就醉。我们经常很心疼,但是又没有办法。

接下来,我要说到银杏文学社第二任社长——熊伟。他是云大中文系83级的一个学长。好像熊伟当社长的时候,我已经当了副社长。我很荣幸。虽然我写作也不是很刻苦,但是我热衷听他们的很多教诲和讨论。所以,我经常出现在他们的场合当中,经常被他们的行为所震撼。熊伟是一个写小说的人。在这里,我要提到的就是那个时候云大中文系的系主任,是李丛中中教授。就是那一批知识分子,对我们影响非常大。我说到熊伟,我突然想起中文系来,或者说我们那一批人,那个时候他写小说,那时候我还不会写小说,我们在跟于坚较劲写诗呢。那个时候他的小说就写得很极端。那个时候的银杏文学社,《银杏》这个刊物虽然是油印的,但在全国影响非常大。所以,我觉得要感谢中文系这帮老教授,是他们宽容了银杏文学社的思想。他们不仅引导银杏文学社,他们还宽容这帮年轻人。在那样的氛围里,才得以让银杏文学社影响越来越大。比如熊伟。熊伟也是一个酒鬼,他是一个放荡不羁的人。我们放荡不羁地生活,我们1000%小心谨慎地对待我们读到的每一个字,对待我们写的每一句话,认真得一塌糊涂。我们会吵架,我们会争论。我们会为一篇文章三个月不讲话,仿佛变成仇人。后来,熊伟在大学毕业以后,他就把社长传给李森,李森是云大中文系84级。那个时候,我们都是非常熟悉。然后我大学毕业,我记得我到了熊伟在的那座小城开远去看过他一次。我们喝了一顿大酒,这是他给我的最后的印象。那天他送我到火车站,上车的时候他冲我的屁股踢了一脚说“你给老子滚”。然后,我就上车了。好像在现在的刊物上也没见到他的名字,估计他没有写了。但是,熊伟是引导我走上小说写作之路的第一个人。他的小说风格那个时候深深影响了我。其实也不叫什么风格,就是那种任性的痞子似的那种叙述方式,还有那种醉醺醺的感觉,一直延续至今。然后,在小说里面肆意骂人,说脏话的那种风格,一直延续至今。接下来就是李森。

(银杏文学社第三任社长 李森 图片来源于网络:https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8E%E6%A3%AE/3762021?fr=aladdin)

李森那时候不叫李森,叫李生森。他是银杏文学社第三任社长,第四任是我。因为李森是八四级的,我是八五级的。我们之间隔得很近,平常在一起,大家的生活轨迹、心态等等都是一样的,所以走得很近,劲头也非常大。大家谈到办刊物的时候永远都是一致的。李森现在回忆起来吧,他是一个比较能够听取大家的意见和能够忍辱负重的人。当然,我要感谢他能够忍受我的很多坏脾气。银杏文学社社长传到我的时候,我已经大四了,应该是大三末大四的时候。你知道那个时候我们读完本科就可以分配工作的。因为我之前已经说过了,录取率是非常低的。你只要进去,更何况是进入云南大学这样的学校,所以你一出去就是天之骄子,所以我们根本不考虑什么考研究生之类的,就等着毕业工作。所以我大三接任的时候,其实那个时候云大中文系,在我的眼睛里面,因为于坚他们走了,走了一批这样子的作家,朵美、稼文走了以后,我感觉中文系的氛围有点往下滑,但还没滑到90年代,或者说2000年那时候的那种让人不堪的程度。我当社长的时候,我们班的一个同学叫师轶。后来,他好像分到昆明海关了,现在估计是海关副关长,或者已经退下来了。他是非常聪明的一个同学,写诗写得非常好。还有一个人叫倪涛,也是一个才华横溢的清谈者。他是八六级进去的,九零年毕业。他也是副主编,后来变成银杏文学社的主编了。我的记忆就到此,我不记得后边的社长是哪一位,这应该问问倪涛。

李:在您担任银杏文学社的社长的时候,您能跟我讲述一下当时银杏文学社的文学氛围是怎样的?您在校期间,您认为当时的文学是怎样的,现在的文学又是怎样的?

窦:接下来我想跟你聊的一个话题就是80年代。80年代是一个什么样的年代呢?作为一个对文学非常狂热的我来说,是非常幸运的一个年代。在这个年代里,又非常幸运地遇上一帮这样的,一直到目前为止,对云南文化都是非常重要的这样一帮人。这个首先我来谈为什么80年代更重要,大家知道,经过十年文革,一直到1977年文革结束,一直到1979年,其实中国人的思想都是禁锢的。你们根本不了解,这不是神话传说。看只能看八个样板戏,听歌只能听红歌,而且呢,红歌还没现在丰富。就那么几首歌,反复地唱,唱了十多年了,一直到1979年。结果,当改革开放的大门一打开,当所有外边的声音走进来的时候,中国人惊呆了。在那种被惊呆的景况下,又忽然遇到了你从来没见过的文字。比如说,我们原来读的文字是那种又红又专的散文。比如说,刘白羽的散文、杨朔的散文。那种很革命的,比如说丁玲的《太阳照在桑干河上》,比如说《红旗渠》《红岩》等等。你要看小说,你只能看这样的东西。我印象最深的是我高中的语文老师跟我描述的情景,当舒婷、北岛、顾城的诗出现的时候。当刘心武的《班主任》这篇小说发表的时候,那种集体狂热,那78、79、80级那些大学生们,他们可以拿着那本刊载有《班主任》这篇小说的杂志全部站在宿舍窗口不停地呼喊。所以,你们根本无法想象那种集体主义狂热的盛况。这就是一种精神生活极度匮乏之后的一种饥渴啊,一种饥渴感。比如说,张贤亮的小说。比如说电影,像《少林寺》《被爱情遗忘的角落》,比如邓丽君等等这些“离经叛道”的内容进入之后,整个中国大地是惊呆的。那么文学作品,我印象最深的就是刘心武的《班主任》以及刘心武的一系列的作品。还有,张贤亮这一拨人。比如,丛维熙的《大墙下的红玉兰》,还有张贤亮的《男人的一半是女人》,还有他的小说《绿化树》《灵与肉》,后来被改编成电影《牧马人》等等。

(刘心武《班主任》书影图源:图片来源于网络https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-)

他们这一批人的作品开始讲到人性,开始讲到了真正的爱情,开始了个性呼喊。当顾城的“黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它寻找光明”;北岛开始写“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”;舒婷开始说“与其在悬崖上展览千年,不如在你的臂弯痛哭一夜”等等这样的诗句,“哗”一下进入你眼睛的时候,这些东西,在过去我们读小学、初中,或者是甚至在高一高二的年代,你是绝对看不到的,或者你无法想象的。因为它们已经被称为禁书,或者被当成那种像《少女之心》的手抄本差不多的东西。而这一批带着自由、热烈的东西一下就激荡开了。其实,他们一下子劈开了中国思想界的冰封的大地。所以,这批人对于文学史上的贡献,不是从他们写得好或者不好而言,而是思想上的贡献。由此,一大批西方文学,一大批作家被翻译进来。这个时候,我高三的时候,狂热地在抄的是舒婷、北岛、顾城的诗,可以抄一沓厚的笔记本。我的字为什么现在这么丑,就是因为那时候我拿的是一个男同学的抄本。所以我的第一代偶像就是舒婷、北岛、顾城,就是刘心武、张洁、张贤亮、丛维熙他们这一代人。所以,这17年,都被称为反思文学。这一批的中国当代作品都被称为反思文学。而我们,被深深地震撼着。就这样走进学校以后,突然发现西方的文学思潮已经涌进校园。每个人都在谈论波特莱尔,每个人都在谈论加缪、海明威、茨威格、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、川端康成等等。一下子全部进来,我们就拼命吸收。上课根本不算什么,老师讲的我们根本不愿意听。其实现在觉得那个时候的教授们真的对我们的影响是极大。所以,大学四年,我基本上在接受西方思潮的熏陶。这个时候,于坚对我们的影响是巨大的。于坚为什么对我有影响,其实我们应该是要说是对一代中国诗人的影响。但是,我首先说对我的影响,因为我们天天见面,比如对南京、北京,或者广东诗人的影响哪有他对我们的影响大。于坚是一个不喜欢写风花雪月那种文字,或者说他不是一个出来就可以写那种“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”那种东西。他不具备那样的才华,不具备传统艺术的才华。那个时候我们就是用一句话说,说他写不好。于坚是一个因为写不好而变成大诗人的人。所以,于坚让我对写作永远充满了、即使在挫折的时候也充满了信心。于坚并不是因为写不好,所以他才成为大诗人。写不好,我们就去读书。于坚,是我们读书的领路人。我记得那个时候我和李森在省文联的宿舍同他聊天的时候,他很得意地跟我们介绍一本书,就是海德格尔的《存在与时间》。然后他说,“你们读过这本书吗?”然后,他哗哗就讲出内容,我们俩都很羡慕,我们就到处去买这本书。我和李森骑着一个破单车,跑遍昆明买不到。为什么买不到?人家说被一个光头买走了。

(海德格尔《存在与时间》书影 刘莲供图)

就是这样一个读书的氛围啊,于坚读什么书我们就读什么书。反正我想方设法,我都要从你嘴里套到你要读的书。于坚是我们银杏文学社里面阅读量最大的一个,这也为他之后成为大师做好了充分的学术准备。这个时候,我要谈一个重要的事件,其实是发生在银杏文学社的一个重要的事件,也是掀起了中国诗歌界最重要的一场革命的事件。那个东西就是第三代语言。第三代语言,其实是我们这一代银杏文学社了解最多或者说亲身经历的一场革命。这场革命的发起者当然是于坚。关于这个革命,我不够格加入进去,但是我是亲身经历者。这场语言革命源于哪里?就源于我们阅读到的法国的一个哲学体系。这个哲学体系叫存在主义。从萨特、海德格尔、加缪、德里达、福柯、一直到罗兰·巴特。罗兰·巴特是最后,但应该还不止,还有符号学和结构主义的几个大师。罗兰·巴特是结构主义大师,后来我们尊他为分析主义大师。我们随时在看他们的作品,我们天天学习和讨论存在主义。天天在宿舍里面就干这些事情,还有喝酒的时候也在聊。我们突然发现一个问题,汉语。它根本没有回到它存在的本身。汉语是个什么样的语言?汉语是被赋予了中国五千年文化隐喻的一种语言。它不像西方语言系统里面的词的那种准确。它是不准确的。你比如说“做人”这个词。你怎么解释?你比如说“火候”,炒菜的时候,你要掌握“火候”。你比如说“黑手”,现在新闻标题都会经常出现,什么什么的幕后“黑手”。你比如说我们提到一只“鹰”,我们对鹰的想象肯定是英雄的。比如说我们对“乌鸦”,提到“乌鸦”,我们就开始讨厌,比如说,“天下乌鸦一般黑”这样的句式。我要说的是,当我们接触到萨特以后,我们发现了语言的秘密,就是汉语被赋予了太多的隐喻了。于坚有一天突然说,“鹰”是一只长着翅膀的会飞的鸟。这才是,这个词回到它存在的本身。而“乌鸦”是长着黑色的毛的会飞的动物。“黑手”是什么,是一只黑的手。我们突然发现,当我们把汉语的这些隐喻去掉的时候,汉语的词回到词本身以后,当我们再来面对诗歌,我们就发现这个时代,诗歌不需要隐喻。我们那个唱朋克的年代,我们想做回平民,我们想说自己的话,我们想回到我们自己本身,我们是平凡的人,我们想回到人的本性。就是在这个启示之下,我们开始,应该说是于坚开始了反对舒婷、北岛、顾城的革命。这场革命就叫第三代诗歌。果真如此,当于坚的《尚义街六号》出现的时候,第三代诗歌就从云南崛起。就是我们不需要那些大的词汇,什么天空啊,金色啊,英雄啊这些“不及物的词”。我们见证了它们对中国人精神的压抑,我们需要能够表达平凡人,能够表达我们人存在本身的价值的词语和语言。所以这样的诗歌出现了,《尚义街六号》,包括南京的韩东的《有关大雁塔》等诗歌,这些诗歌在当年属于革命性的作品。北岛、顾城的那种大的、虚的、朦胧的诗歌开始渐渐消失。就是那个年代,英雄主义结束了。在西方思潮的影响下,平民的视角,或者说民间的视角开始了。于坚最著名的一首诗是在昆明的长虫山上喊出来两句话——“人在高山顶上是孤独的,只有平地上才飘满了炊烟。”这就说明一个问题,他不是在说高处不胜寒,他是呼唤人间,呼唤凡人。民间的视角真的被找到了,这就是第三代语言的突破。所以第三代语言的诗歌运动,那个时候不是靠艺术,那时候其实就是叫第三代语言,他倡导的是让词回到词存在的本身。于坚后来写过《对一只乌鸦的命名》,其实这是一首很重要的诗。他在宣布乌鸦的死亡,在宣布乌鸦的诞生,他重新命名了“乌鸦”这个词。他的很多诗歌我们看下来,可以发现分析主义的痕迹。这样的一批诗歌是很严肃的诗歌。它不是用随随便便的“口语诗”就能概括的。它是具有非常高的学术价值的东西。为什么于坚一直到今天都是大师?一直不倒。虽然有这样那样的因素,我们有十几年没有见面了,但是我觉得,今天是一个很好的机会,我希望能够通过你们的这个项目能代我向他致敬。因为他在我心里面永远是对我影响最大的那个人。他教会了我读书,教会了我思考,教会了我就像那种葵花宝典似的思考文学。那么第三代诗歌,这种平民化的诗歌一直走到1994年,在《大家》杂志上出现了于坚写的一首著名长诗,叫《0档案》,我觉得第三代诗歌走到了尽头。因为他们解构了汉语5000年来的历史,但是他们没有办法建构。他们发现他们被逼到了零感情。就是当词语所有的隐喻被归零的时候,当乌鸦真的变成一只黑色的鸟的时候,当鹰再也不是雄鹰而是一直长着毛的会飞的动物的时候,他们发现使用汉语的人的感情也归零了。

(于坚著《0档案》书影图源:百度百科https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8E%E5%9D%9A/2868374?fr=kg_gener

我是反对这样的写作的。这个时候已经出现了一批像海子这样的诗人。海子,当然全中国人民都知道。海子自杀的时候,于坚痛心疾首。海子他们的诗歌,就现在来看。比如说,“姐姐,今夜我不想全人类。我只想你。”“从明天起,我要做一个幸福的人,劈柴喂马……面朝大海,春暖花开”。你看,这些诗句都是充满了感情,并没有钻进词语的死胡同里面去。这种诗歌完全就是于坚他们的第三代诗歌根本不能见到的这样一种诗歌,这样一种诗歌方式,在北大那个时候是非常崇尚的,或者说是北大掀起了这样一场诗歌风暴。让我看到,汉语还可以有这样的一个方向。但是质疑北大海子他们最重要的敌人,或者说一种诗歌方式,就是第三代诗歌。所以,你可想而知,银杏文学社之于全中国那个时候是多么重要的一个文学社。其实,第三代语言是在于坚的基础上,大家不断讨论、争论、实践探索出来的。那个时候出现的诗歌,不仅是于坚的诗歌,比如说有一个叫尹红龄的人,他是云大物理系的长得黑漆漆的一个学生,写了一首《纪念朱湘》。到现在,著名诗人雷平阳,我有一天突然背出来这首诗,他还给我补充了几句。就是大家都记得这样的诗歌。朱湘是我们中国30年代的诗人。尹红龄每天都给我朗诵。每天早晨一起来,他就念“纪念朱湘,纪念茫茫海上的一艘船,纪念你高山顶上的白骨。纪念你来自大海,纪念你归于大海”。就是说在第三代语言的氛围中,我们云大银杏文学社产生了一大批其实是对之后的中国口语诗有重要贡献的这样的诗歌。虽然这些诗歌,后来都不是名篇,但是因为云大80年代的诗歌、文学热到什么程度,就是诗歌可以分为几百个流派。什么非非主义,撒娇派,什么什么主义,几百个流派。因为写诗都是高校里面写的,所以那个时候全中国所有的高校,几乎有80%-90%都在盯着云大银杏文学社。再加上北大这一批人。

(第三代诗歌流派之一非非主义主阵地《非非》杂志书影。图片源于网络https://baike.baidu.com/item/%E3%80%8A%E9%9D%9E%E9%9D%9E%E3%80)

其实,你现在去问西川先生,其实他对银杏文学社的印象也是深刻的。我记得当年有个叫老木的诗人,专门从北大跑过来找银杏文学社的同学们聊天。这一场重要的诗歌运动就影响到中国后来的口语诗,一直到口语诗现在被用成这样,那完全是对第三代诗歌的一种误解。我大学的毕业论文就是关于第三代诗歌。没有资料,就拿了一本于坚的诗集。我记得大学我所有的考试都是70分60分,就毕业论文得了96分。其实于坚给我们的影响还不止这些,包括张稼文,包括韩旭,包括熊伟和李森,甚至包括倪涛,就是银杏文学社这批老人们,包括我自己在云南大学给学生的影响,我觉得还不只包括这些,还不仅仅是这些,还有一种文学上的一种示范。就是一种你怎样来热爱文学的这样一种东西。首先,我们说于坚和韩旭。韩旭是一个公子,于坚是一个喜欢把自己生活过得很好的这样一个人。我想说的是,他们让我学到了一种怎么样在生活中陪伴文学。这个太重要了,要不然你坚持不下去。就是如何在生活中坚持文学,坚持这个梦想。如果没有这批人,我们是学不到的,那完全是一种茫然。有一次,于坚到了曲靖来找我们玩儿的时候,我请他吃了一碗面条,可能面条太合他的口味了,他吃进去一嘴,然后一下张开嘴“啊”一声,“生活是多么美好!”那是90年代中期,那个时候所有的人都在谈论钢筋和水泥。因为那个时候大家都在搞建设,房地产商也起来了。但是,就是这样一批人,带着我们去发现那种老的旧的东西以及那种美好的东西。比如走在一条老街上,能够吃到一碗面条,然后他就高声地叫“啊,生活是多么美好!”云大银杏文学社之于我们这批人的影响就是这个,你要用怎样的一种姿态来对待文学?你要用怎样的一种姿态来对待生活?正因为有了他们,我学到了生活中的满足。生活只要给我一点点满足,我就可以坚持下去,我就可以写下去。如果说于坚他们教会了我生活,那么韩旭就教会了文学的风度。就是你对待文学,一定是要用一种最纯最纯的态度,最认真的态度去面对,不然你就去死吧,就是这样。我记得沈从文先生去世的时候,我们银杏文学社在会泽院一间的大教室里开了一个追悼会。同学们很严肃。那时候来了很多我们认为的名人,比如蔡毅、侯昆(云南台著名的播音员)。来了一大帮人,把我们吓得大气都不敢出。但是你会发现在那个聚会里面,同学们点上蜡烛。你再大的名人面对沈从文先生三鞠躬的时候,每一个人都是严肃的,都是真的。然后,围着沈从文先生的一张照片转一圈,大家丝毫不感到那是假的东西,大家感到那就是围着沈从文先生的遗体转的那种严肃,甚至还有人热泪盈眶。所以,我觉得这就是银杏文学社对文学的一种极其认真的态度。韩旭跟你谈一个文学问题。你要是不理解或者不同意的话,他可以跟你谈一个通宵,他可以让你不睡觉。包括他现在都如此。所以,韩旭教会了我们怎样认真对待文本,对待每一个作家,对待每一个作家的作品,尊敬每一个作家的文字。然后,我们怎样分析一个文本,甚至于教会了我文本的意识。这些都是他们这一批人的影响。说起来感慨万千。我还想说一个重要的东西,于坚、韩旭、蔡毅的影响,包括张稼文,他们工作以后对银杏文学社的影响,还不仅仅是比如第三代诗歌,或是学术上的影响,他们还会请一些校外当时著名的作家来银杏文学社来作讲座。比如,我第一次认识的费嘉(春城晚报文艺部的编辑)被请来做过讲座,请过写《青春祭》的张曼玲,还请过柯蓝。我记得柯蓝来讲座的时候,阶梯教室里面被挤得水泄不通,有些同学是站在窗子上。然后于坚他坐在下面听,他会提一些稀奇古怪的问题上去。不管怎么说,就是说这批人教会我怎样对待学术,怎样对待文字。这是我生命中最宝贵的,这是课堂上学不到的东西。大学毕业,我回到曲靖。很有幸,我分到了一个叫曲靖艺术研究所的单位。我的领导是后来云南画院的副院长,我们云南一个著名的画家,叫郭游。他延续着“于坚们”对我这样的影响。同样,延续着生活和艺术的关系怎样在生活中找准,其实就是家里的老婆孩子油盐酱醋和艺术的关系。他们这一代人对我真的是影响极大,我现在说的就是,其实一个成功者都是充满智慧的人。你要有生活的智慧,你如果没有生活的智慧,你是成功不了的。你要在生活中找到写作的时间,你要在众人纷纷买车的那个年代,你买不了车,而你还要写作。你在写作那条路上还在瞎撞的时候,你要学会满足。这样的生活能力。就是于坚、李森、张稼文、熊伟包括姚霏等等,包括我后来艺术研究所的领导郭游这一批人教会了我的,它叫生活的智慧。所以,我现在是一个在生活当中有大智慧的人,哈哈,我可以很好地协调写作和生活的关系。

李:在您担任银杏文学社社长期间,您认为当时的银杏文学社与上一届的银杏文学社之间在精神上面是否存在存续关系?或者说在您任职社长期间的银杏文学社呈现出了和上一届、上上届等不同的面向吗?在刊出的文学作品方面,您认为文学的风格是一致的还是存在一种转变?

窦:那个时候就是融在一起,大家都是朋友。大家都像兄弟姐妹。所以其实为什么是银杏文学社,就是说,其实大家的艺术文学观念几乎都是相似的。

李:所以其实你们之间不管是创作,还是在你们的文学理念上,你们是会互相影响的。但我很好奇,你们的文学写作风格就会慢慢地趋向一致,还是说即使在一个同样的方向上,每个人创作出来的作品还是具有个人比较鲜明的特点的?

窦:他们这一批人首先是宽容,就是只要你写得好。如果说于坚是诗人的话,银杏文学社就必须成为诗歌社的话,就不会有小说的存在了。那我接下来就要说的,是我走向写小说的道路。

李:从原来没有想到要写小说,然后走向写小说的道路上,您刚才说熊伟老师是引上您走写小说的这条路的一个比较重要的人,对吗?

窦:但还是没于坚的影响大。熊伟写小说的时候,他是对我的小说文本的影响。其实后来影响也不大。因为这个时候大家不会再写这种幼稚的东西。到现在其实已经完全这样。对我影响最大的是于坚说的一句话。他说,“你是一个伟大的诗歌爱好者。”这句话对我的影响非常大,因为那个时候我知道我写不好诗歌。或者说,也不是写不好,那个时候就是我认为是写不过。其实后来知道不是,是因为我叙述的那种欲望比语言的欲望更加强烈。那个时候不知道这种差异,只知道写不过于坚。于坚这句话是打击我的,“你是一个伟大的诗歌爱好者”,其实说的就是你不是诗人,就是诗歌爱好者,你是个读者。但是,我不是因为他这句话去写小说。后来,在跟熊伟相处,跟姚霏(云南省著名的小说家)他们相处的过程当中,再加上自己大量阅读。比如我大四的时候,突然发现了拉丁美洲的爆炸文学。马尔克斯,博尔赫斯,卡彭铁尔当时出现了。我突然读到一个巴西作家诺热亚马多的小说《弗洛尔和她的两个丈夫》,读到了巴尔加斯略萨的《酒吧长谈》以及《胡丽亚姨妈和作家》,我读到这样奇怪的小说,再读到了中国当代作家的小说。其实我一直都很喜欢读小说,当他们在谈论诗歌的时候,我在读小说。我在大学的期间,就已经读了德国作家茨威格的《同情的罪》,还有《一个陌生女人的来信》。我读托尔斯泰的《复活》。我到现在都还记得聂赫留朵夫和马丝洛娃这些主人公。我读了太多这样的文学大师的作品。虽然我跟第三代诗歌没走到一起,但是我承认我受了第三代诗歌或者第三代语言的影响,包括现在的叙述语言都是得到那个时候的真传。但是我不使用那样的东西写作,我认为语言还是需要有感情的表达。所以从此以后,我走上了叙述,就是讲故事。后面,我才越来越发觉,我讲一个故事让别人听或者说我讲出来的故事发表在刊物上是多么酷的一件事情。我就爱上了这样的写作。

(引路人于坚老师 图源:百度百科https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8E%E5%9D%9A/2868374?fr=kg_genera)

李:那么在您担任这个银杏文学社社长期间哈,或者是您作为银杏文学社社员的这一员的过程中,在这段历史当中,您认为最大的成就是什么?

窦:最大的成就其实还是我们一批的大学本科学生跟现在的本科学生简直是天壤之别。我觉得我们大学毕业以后,已经有了一种写作的精神上和学术上的准备。我们那一代大学生学习严苛到什么程度,我记得我们班有一个同学在上文学史还是古代文论的课的时候,这门课是一个老教授上的一门课,你要知道中文,多一分少一分无所谓,但我们这个同学期末考就是59分,人家老教授就是不给他那一分及格。这同学想不通,去找老教授理论。老教授就笑起来,说你来我家吃饭吧,我告诉你。专门为他不及格,老教授请他到家里了一顿饭,告诉他,他的这个观点,老教授是不同意的。不是这个观点,是这种观点是错误的啊。今天晚上我要和你争论,我要和你喝酒,我要把这个问题告诉你,争论明白,争论清楚。当两个人都喝得醉醺醺的时候,老教授让他及格了。那个时候的氛围就是这样子的,现在哪有这样的交流。所以,我认为我们这一代银杏文学社的学生正因为已经遇到了这样一批人和我们中文系的这样一批宽容的教授,我们其实在大学毕业的时候已经做好了写作上、精神上的准备和学术以及后学术的准备。为什么说做学术的准备?就是说后来我们也在继续学习。我们这批人经常联系,然后经常会告诉你什么书要读了。比如普鲁斯特的《追忆似水年华》出版了,要读呀。大江健三郎,要读呀。余华苏童,要读呀。我再举个例子。比如说对存在主义的理解。现在我也带学生,我发现很多学生根本不知道存在主义。比如,人人都说“要诗意地栖居在大地之上”。其实他根本不理解存在主义。人生而痛苦,然而,人还要幸福地生活,这不是荒诞的吗?这就是加缪产生的最核心的理由。海德格尔为什么提出了“人诗意栖居在大地之上”?他是在讲时间。谁都不知道,只知道诗意地栖居。其实海德格尔在说,人类因为有了诗意而变得永恒,这就是人类,这就是人存在的意义。我早30年就知道了。比如,罗兰·巴特的那本叫《恋人絮语》的书,很多人现在才开始去网上买那种新版本的。我这儿有一本老版本的,我找不到了。我放在我床头放了30年。每天没事我就要打开那本书。这本书是我从云大图书馆借来的。我知道如果还回去,我就再也找不到那本书。那个时候我要毕业,不还书必须罚款十块。十块钱,我没有钱呢,我找韩旭借去。现在我还差韩旭十块钱,但我已经请了他喝过无数顿酒。这样的书对我们影响巨大。30年前我就知道罗兰·巴特,而现在还有很多人不知道。结构主义、符号学,还有我们作为一个小说家,我们必须关注的人类学、社会学。人类学在教你干什么?现在写作的人,连敬畏两个字都不知道。人类学起码告诉你有生命以来的四百万年与人类产生的1万年的对比。它起码让你知道,其实你对一块石头都要充满敬畏之心。我们那个时候就带着这样的东西告别了学校,离开了银杏文学社。那个时候我们每一任社长的交接都很郑重。我开了一个会,把银杏文学社的这些事儿交给倪涛他们,然后我们就毕业了。有一次,我看到了于坚的简介上写着“持续写作40年”,我哈哈大笑,我觉得他的这个说法就像他躲在暗处,偷偷地笑。然后我就从那天以后,经常介绍我自己的时候,就写上——持续写作30年,就真的没有间断过。所以,我现在也成为了云南重要的小说家。

李:所以您是认为最大的成就是一直在文学上进行耕耘的这个精神,以及这个真正实践写作的过程。

窦:银杏文学社教会了我的,就是坚持和如何坚持。如何坚持,我指的是生活。其实现在我们也可以感觉到,只要是银杏文学社的,即使不写作,好像大家都过得很自在,大家日子都过得很好,没有那种悲惨的那种“什么为文学殉道献身”的,那些是装的、装腔作势的。一个写得好的人的生活肯定是好的。

李:对,生活是丰富、细腻、美好的,就是他可能某一个瞬间都能感受到生活的美好。

窦:你得满足生活当中的一点一滴。在学术上,你也要满足你学术上的一点一滴。其实,对待生活还有一点,也是咱们银杏文学社共同的一个点,就是你要关注他者。你要走进民间,因为第三代也就是走进民间。你要以一个民间的角度,站在他者的角度来写作。所以80年代的西方思潮带给我的,不是后面这一波年轻人所呈现出来那种“装”。装大师、装牛逼、装自己读外国文学的姿势。我从来不谈我读了多少外国文学的问题,我永远谈《红楼梦》。你看在微信上,读个什么书要拍张照片,还要用铅笔画个波浪线,拍张照片发出去。我知道他们这样做的人是永远不读书。因为他不知道这本书的重要性,所以他才会发出来的。知道这本书的重要性,我才不会做,我自己一个人会把这本书收藏起来,我巴不得把它藏了,全世界只有我一个人在读。

李:您刚才讲银杏文学社的一些老社员对你的生活和文学写作影响很大,那么您现在与这些老社员还是保持着一定的联系呢?在八十年代以后,您是如何跟热爱文学的这一群老社员保持联系的?

窦:很简单。其实真是大浪淘沙。你到了我这个年纪才知道坚持有多难,对吧?而且我们在经过了80年代的狂热以后,马上进入了90年代的物质的潮流。我刚才已经说了,到处都是在问你哪能搞到钢筋水泥,到处都是倒腾钢筋水泥的人。到了一个追求金钱的时代,文学一下消失的无影无踪的时候,其实那一批不写的人就过滤掉了。那么怎样经常保持联系呢?就是只要能够坚持下来的,都在保持联系。比如说我刚才提到的这些人。你比如说张稼文,一直到现在我们都有微信。那么于坚呢,其实他的电话一直到现在我都还有。我们在八九年前他主持高黎贡文学奖的时候,他还让我得提名奖,然后我们还跟他聚了一下。我的长篇小说发在《十月》上的时候,2011年,他已经带研究生了。我到北京去跟一个影视公司签约,就是签我这部长篇小说的电视剧版权。回到昆明的时候,挺高兴,就把在昆明的朋友,韩旭以及于坚这些,还有我们云南文学界的很多人请在一起吃饭。那时候,于坚已经是一个“神”一样的人物了,2011年,他已经是诗歌界的神了。他就突然出现了,在文林街的一个酒吧里坐了一会儿,跟我说了一句话,“其实我只喜欢写作和一直坚持写作的人”。他说,“我今天晚上专门来看看你。我就走了。”然后,他骑着他的小摩托又走了。其实那时候我就想了一下,真的就是能够坚持下来的人包括像雷平阳、潘灵(《边疆文学》的主编)等等他们都是受了银杏文学社的影响。张稼文,我们的第一任社长,我们依然有微信,大家从来不说话,但是都在互相点赞。于坚,我与他不经常联系,但是我们经常会会心一笑,包括看到他的文章的时候。韩旭也如此,他在《大家》杂志当副主编的时候,还编发过我的两个长篇。包括倪涛,因为我们相近,也就随时在联系,从来没有间断过。可恰恰相反,那些不写的人,我们后来再也没有联系。

(《一路花瓣》刊于《大家》杂志(2003年第1期),后改编成电影《扣人心弦》图片源于网络https://baike.baidu.com/item/%E7%AA%A6%E7%BA%A2%E5%AE%87/12608422?fr=aladdin)

云大对于我来说是一块神圣之地。我从离开之后,我再也不敢回去一次。因为我怕我之后不堪的生活,对不起母校。一直到我的长篇发了以后,突然觉得“哎,我怎么没有了这样的感觉”,我那天偷偷跑到云大台阶上,反反复复爬了十几次,我再也没那种怕的感觉了。那种时候,我终于知道我战胜了自己的心魔。那是一个大浪淘沙的时代。可能世事就是如此。当官的就跟当官的聚在一起,做生意的就跟做生意的聚在一起,平凡的人没有梦想,就跟没有梦想的人聚在一起。而有梦想的人,大家也就自然而然聚集在了一起。因为还有一个写作现场的问题。你长期不在场,你慢慢就疏远了,而经常在中国当下的写作现场的也就是那么几个,云南的就更少了。云南的这几个人经常出现在中国当下重要的文学刊物上,他们自然而然就经常在一起了。

李:老师刚才提到的这个非常有意思,就是您说做官的,做商的,就是它是一个方向上,兴趣上的一个使然,其实就是一个大家人生的轨道不一样了。那么另外一种,我觉得是一个归类的方式,就是地域。就是我们有的人可能会说云南的文学,它是受地域文化影响比较大的。那么可能有的人认为,云南省内各个不同地地区里面的作家可能又跟另一地区的作家不一样。比如说,大理跟昭通又不一样曲靖跟文山,红河又不一样。那么是不是在这个云南省内部会存在地域流派这个问题。

窦:没有流派。其实在云南还到不了这个程度。云南分为滇西、滇南和滇东北,如果要从地域来分,我指的是文学地域。云南文学的大多数作家集中在滇东北。滇东北的这块土地不美丽,不丰富,不神奇,面对的全部是大山。但是,出了很多优秀的文学写作者。最近,我主动要求驻村,我住到会泽马路乡荒田村。那个村子是曲靖最北边的一个村子,离昭通鲁甸只隔着一条河。滇东北全是大山,面对的只有一个词,就是“孤独”。一个人面对着,面对着这样可以要你命的事儿。你能干什么呢?你除了自问,还能问谁呢?所以,可能滇东北这边就出现了很多自问的人,反思的人,对自己的灵魂在不停拷问的人,然后就出现了云南当下的这一批大作家、大诗人。比如昭通这地方,就出了许多优秀的诗人,你比如说雷平阳、王单单、尹马等等之类。他们诗歌写得棒极了,他们超过了昆明的作家。但是不能这样说,现在雷平阳和王单单现在也是在昆明。那么在小说家这一块儿,除了我和范稳、张庆国等等几个不是昭通的作家以外,昭通的小说家也是占了一大部分。所以,云南文学的重心就是在滇东北和昆明。昆明的因为写得好,有些人就自然调到省城去了。我是一个不愿意去省城的人,我喜欢我现在这样的小县城的生活。要不然,我早就调到省城去了,但我没去。那么我回到我刚才的答案,云南文学其实没有地域之分。云南文学其实目前还处在一个“写得好和写得不好”这样的分别。没有派别的分别。但我不知道咱们诗歌有没有。我觉得,雷平阳和于坚他们的诗歌其实是一致的,没有本质的那种差别,他们应该是一群人。

李:就是写得好的。

窦:对,只有好作家和坏作家的分别。而云南的现在年轻的作家当中,我觉得有一种不好的现象就是到现在为止还在“崇拜西方”,有一种动不动就扯一面世界文学的大旗披在在自己身上的倾向。他们很多人在疯狂地阅读,我认为可以读,但没必要到那个地步。写作同阅读密切相关,但绝对不是阅读本身。

李:刚才窦老师谈到地域文学,或者是说地域文化对于文学的影响。在这个问题上的回答,您说了一个有趣的问题,就是说你认为不成立流派因为是写得好更关键。那么其实对于你个人来说,更重要的是写得好与不好。那么作为一个在云南省比较优秀也非常高产的一个小说家,您实际地进入到了小说创作当中,那么您认为什么样的小说是好的小说?

窦:我觉得这个问题之前是谈不了的一个问题,但是现在我认为可以谈。我认为我坚持的小说就是好小说。中国的一个著名评论家叫李敬泽。我在鲁迅文学院就读期间,他是我的老师,他现在是中国作协副主席。他说过一句话,“中国历史远未结束。”我觉得太对了。这是因为中国历史从鸦片战争开始呈现出来的是一种“乱”的状态。从战争之乱到我们现在的精神之乱,从来没有结束。战争之乱可以让一个人死亡,难道精神之乱不也是这样的?现在母亲杀女儿,儿子杀母亲,中学老师被埋在学校的操场里边十六年,中学生跳楼,比这些还要恶劣的现实,就是我们小说家根本想象不到的事情太多了。为什么会出现这样的情况。其实就是中国人的思想,思想的历史,还没有达到西方那种平静的生活的模式,一个西方人过四年,也跟过一天差不多。西方自从工业革命以后,他昨天跟今天是一样的,今天跟明天是一样的。可以说,西方的历史早就结束了。那么我们中国的历史,就是梁启超先生提出来的那种,我们要建立一个新的国家,我们要建立一种新的制度,我们要成为一个新的人。这样的历史,这样的梦想还没有完全实现。我们现在的这些人的这种精神状态,和鲁迅先生那个时代的那种精神状态,其实没有什么区别。这是我们中国文人的命。你得认命,这是中国文人的宿命。所以我认为好的小说是什么样的小说?是要让生活在黑暗中、还在吃人血馒头的、还在围观的、还在Q着的、还在觉得自己永远赶不上的、找不到自己的这些人群,还在动荡的历史之中生活的人们,要让他们看到温暖,以及让他们看见光明在哪里。就是鲁迅先生说的,给他们一条出路。所以我认为现在好的小说是关注他者的小说,而不是关注自己的那种小说。因为,那种小说在目前的中国还不成立。

李:老师刚才的回答中,我觉得有一个关键词“关注他者”。那么,其实对应到前面您说的关注,就是“到民间去”。那么在您的作品里,我们发现您会关注一些群体,比如拆迁户、打工者、农民等一些像俄国文学当中的小人物,比较社会底层的这群人。您关注社会底层的群众跟您刚才说的这个创作理念有关,还是受到您在曲靖日报工作的影响呢?

窦:两者皆有。我觉得这也跟我们银杏文学社所站的这个角度,以及我们云大中文系的这些老教授教给我们的学者的这种风度,或者说学者的学养有关。银杏文学社,那是我的青春期。我的青春期是和“于坚们”一起耗过来的。我们的青春期里边,我们的血液里边就写着这两个字——“民间”。我们不可能写“我”,写“自我”。

李:所以您也是在银杏文学社与关注民间和关注他者的诗人的影响下,对社会底层的群众比较关注。就拿您的一个关注他者的小说来讲,您在《人民文学》2020年10月刊上发表了一篇以“脱贫攻坚”为背景的小说《牛美丽的手脚》。关于这个创作文本,我们很好奇,它实际上是如何产生的?

窦:这个文本是从我们曲靖会泽扶贫攻坚“十万人搬迁”而来的。我当时一听到这个消息,我就想来看。因此,我申请到会泽的这个小村子里,住在了一个小教室里。一个会泽,要搬迁十万人进城。听说会泽县城里本来人口只有十万。然后,搬进来十万人,会泽城里就有二十万人口了。这是一个比较令我震惊的事。作家肯定要关注现实,跟现实融为一体。这样的现实让我想起很早以前中国的一次大迁徙——闯关东。在这样一个大事件里,我认为我肯定要做点什么。《牛美丽的手脚》就是我关注这件事情的结果。十万人搬进城里,他们背井离乡,他们如何进行新的生活,他们离开原来熟悉的故土,离开虽然贫穷的土地。这一个事件,给了我创作一系列小说创作的灵感。我主动报名来到这个会泽的小村庄也是因为我想看一看中国真实的乡村是怎么样的。结果,我看到乡村已经空了,每天都是静悄悄的,基本上没有人,没有年轻人。但是,这个话题说起来很长。其实我在这篇小说里就是想要写乡愁,因而有了小说文本的内容。我在《人民文学》邀请我的创作谈上我也是这么说的——感谢《人民文学》容纳这种乡愁。这是我的系列小说的第一部。接下来,我可能会关注他们一代人两代人的命运,就是说关注他们搬进城里他们是如何生活的,我相信第一代人肯定就是“牛美丽”的样子,但是第二代就不一样了,然后慢慢他们就会变成城里人了。中国现在城乡的差别正在慢慢缩小。所以,我觉得作家应该抓住这个东西。这个小说文本写得很顺利,然后我要感谢《人民文学》主编施战军先生,他非常关注这个小说,标题也是他改的。

(《人民文学》杂志。图片源于网络:https://book.kongfz.com/239154/1041885945/)

李:您作为关注他者的小说家,我们了解到,您的简介提到了您小时候父母为了躲避武斗将您寄养给寺庙里的和尚。这段童年经历是否会直接影响到您的悲悯情怀,并将这种情怀运用到您的写作当中去?

窦:我觉得会。虽然那个时候,我不记事。但是我有个深刻的印象,就是我不停围着一尊菩萨跑,一尊巨大的菩萨,每天围着它跑。有个老和尚说,小心,别跑,别摔着。之前我问过我的奶奶,她说确实有这个事情。我自己觉得这个事对我的影响就是,围着菩萨跑,特别像写作。像藏传佛教的转山,一圈又一圈。我觉得写作特别像这一种行为,就是你在做一种无用的努力,然后去达到灵魂深处的洁净。你在清洗别人灵魂的同时其实你先清洗了你自己的灵魂。所以我说过一句话——其实写作是一种修行。每次写完一部小说,在我看来就是转了一次山,或者说像是转经那样。除了这个经历,我觉得另一个影响就是我不怕孤独。我特别喜欢孤独。我从来不在乎孤独,就像我一个人现在坐在村子里面,我完全觉得是一种享受。有时候跑到城里去,我还会特别想念村里的生活。我有一种深深的感觉,人生就是一场修行,能修到什么程度是你的造化。我喜欢如来,如果来,如果不来,不是你的,你就随它去吧,我是更秉持这一种理念的人。我跟我的童年完全就是一个圆圈。所以,这一点其实对我影响很大。我天生就追求真的东西,我认为要追求真善美。我觉得人来到这个世间走一趟不容易,如果你还用假的东西来说服自己,欺骗别人,那你就白活了。所以我崇尚真善美。慈悲也是一样,慈悲就是拔苦予乐,就是拔去人间的苦,种下人间的乐,这跟我写作的路也不谋而合,所以我后面也找到了一个不写诗的借口——我不应该写我自己,我应该关注更多的人,那些吃不饱的人和还在生存底线上挣扎的人,以及各种各样的人,我认为都应该关注和关心他们。

窦红宇生活照(图片来源:窦红宇提供)