身在云南,心系世界

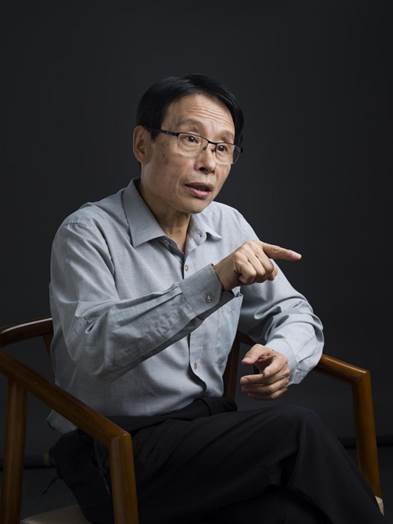

——陈保亚教授访谈录

采访人:杨睿涵、杜叶倩、盛叶、郑哲睿、马宝燕

时间:2021年12月2日

地点:云南大学映秋苑

陈保亚,博士生导师,现为北京大学中文系教授,北京大学中国语言学研究中心主任。曾于云南大学任教并从事滇、川、藏民族语言调查研究。主要从事理论语言学、历史语言学、语言哲学、语言文化学、语言地理学研究。代表性研究成果有语言接触的无界有阶模型、语言认知的规则还原模型、语言演化的自组织协合模型以及茶马古道的发现与命名。

一、云大任教

1977年恢复高考后,陈保亚老师被华西医科大学录取。入读一年后,由于视力问题(视弱),他转去了西南师范学院中文系。在这里,他有机会阅读了维特根斯坦、索绪尔、布龙菲尔德和乔姆斯基等的著作,对理论语言学产生了浓厚的兴趣。本科毕业后,陈保亚老师到云南民族学院(今云南民族大学)教书,在云南这块语言资源丰富的宝地继续着语言学研究之路。在深入田野调查记音与整理的同时,陈老师也深感理论上有亟需提高的地方,因此他考入北京大学中文系语言学专业继续深造。

采访者:陈老师您好,我们了解到您本科毕业以后,先在云南民族大学任教,后来到北大完成硕士,是什么原因让您又回到云大来教书呢?

陈保亚:我在完成硕士学业后到云大的原因有这么几个方面。第一个是我原来在云南民族学院工作的时候,就开始做一些调查,知道云南语言的多样性,所以我毕业后就来到云南大学,正好也是在云南地区,可以更多地接触语言的多样性。当时我的硕士论文也涉及到云南的一些语言。另外,我准备写硕士论文的时候,还有一个选题是跟云南这边的少数民族语言,特别是傣语,关系很大,但是因为材料没有调查够,就没有写这个题目,不过我还是想继续做这个题目,也就是我后来的博士论文的题目,就是根据傣语的追踪分析调查做的这个语言接触。这是第一个我要到云南来的原因。其次,就是云南这边近代有大量汉族进入云南,形成少数民族语言和汉族语言的深入接触,这也正是我研究的一个课题,也是我感兴趣的一个内容,所以我到云南,也跟语言的接触有关。再一个理由呢,是因为云南这边,云南大学文学院(当时也叫中文系)有一些非常好的学术底蕴,积淀深厚。像过去的一些,比如语言方面我知道的一些著名语言学家,像唐兰、罗常培、吕叔湘,都在云南大学任过教。当时的人文学院,跟相关的政法、历史专业都合在一起,让云南大学拥有一种很深厚的学术底蕴,即文学、历史方面都有很多著名的学者在云南大学任教。最后是文学院,也就是中文系,与语言文学学科相关的另外一个非常重要的学科,也就是民族学、社会学,密切相关。云南大学的民族学是非常强的,当时我去云大的时候云大的民族学在全国排第一。早期费孝通先生在云南大学待过,他是我的博士后指导老师;后来有方国瑜、李埏、江应樑、尤中等等,就是因为这样一些著名的学者,使得民族学、人类学、社会学、历史学这些传统非常厚实,对于我进一步展开研究有很好的支撑,所以我就选择了云南大学。

采访者:您在云南大学中文系任教的时候,当时云大的师资力量、学术氛围是怎样的境况呢?

陈保亚:我觉得当时的师资力量还是蛮强的。因为我是做语言学的,所以我对语言学的情况比较了解。当时李兆同教授担任云南大学副校长,他原来是北大毕业的。还有就是我们那个语言学教研室,云南大学中文系的教研室,有王开莲、张耀廷老师等。另外当时的年轻人,像薛才德、沈建民、丁崇明也都相继拿到硕士学位,到了云大中文系。还有木继红,他虽然没拿硕士学位,但是在川大学习过,20几岁就在《中国语文》发表过文章。年轻一代,就团队学位实力来看,在我的记忆中,应该是当时在云南大学中文系平均水平最高的,我记得杜东枝老师还专门提到这一点,这个就是当时的语言学研究梯队的情况吧。总之我对语言学的印象大概是这样。其他专业的师资力量,像文学方面也比较多,不过我现在记不清楚了,但我记得的像张文勋、赵仲牧这样一些都很有名的学者,他们做得都很不错的。云大语言学开设的课程也比较齐全。其他方面,因为我不做行政,所以了解得不多。就语言学本身来说,我觉得它的团队力量,它的学位结构、学历结构在整个云南应该都是很强的。1991年我离开了云大,去北大读博士,后来薛才德老师、沈建民老师、丁崇明老师都离开了。他们后来都做得很出色,对于云大语言学来说,这是非常可惜的。

采访者:您当时给本科生开过哪些课程呢?有什么难忘的执教经历呢?

陈保亚:我当时给本科生开的课程有《语言学概论》和《逻辑学》。本科生中我印象最深的是杨海潮。他后来到北大读我的博士,现在在云南林业大学任教,他当时学得相当不错。然后我还做研究生的班主任,我觉得当时有好几个研究生都表现得都挺不错的,后来他们在学术界都还是很有名气的,还有几个从政的。像何明,还有李旭、黄泽、张懋功、蒋永文、李笑平这样一些学生。他们都很成器,这是云南大学优秀人才培养的重要证据。何明已经是著名的人类学家,李旭是著名的茶马古道研究专家,黄泽是著名的民俗学、民族学专家。张懋功做了云南省的领导,蒋永文后来先后做过云南师范大学校长和书记,李笑频也做得很不错,后来失去联系了。当时我做他们的班主任,跟他们经常有交流,特别是跟何明,李旭,交流得比较多。何明,我跟他经常交流一些语言、哲学、美学的问题。李旭也是后来跟木霁弘和我一起走茶马古道,就在田野调查方面有更多的交流。这就是研究生的情况。采访者:云大的任教经历在您后来的科研和教学生涯中占据一个什么样的地位?

陈保亚:我觉得尽管我在云大时间不长,但是就像我刚才谈到的,云大给我留下了深刻的印象,也是我学术生涯的一个飞跃,即语言多样性和文化多样性研究的有机结合,我的《语言文化论》就是在这种跨学科的有利条件下形成的。在教学和科研工作中,云大比较多地保留了传统的学术,或者说是学术积淀比较深厚。我到了云大之后也深受影响,比如跟张文勋先生、赵仲牧先生的一些接触,使我有机会了解到不同的学科在云南大学的一些情况。到我后来做研究的时候呢,他们的工作、研究领域都对我有比较大的影响。张文勋先生的那个团队,他带的那些研究生,对《文心雕龙》以及古文论的研究是做得非常好的,在我的印象中,像张国庆、施维达、段炳昌等都是很不错的。我跟他们经常交流,后来我写的《语言文化论》,就会涉及到这样一些方面。另外,赵仲牧教授他所带的那个团队,兴趣主要是在哲学和美学,像赵老师的“秩序论”“思维论”等等,很有创见。他那个团队,像现在的何明教授就很有名了。他在民族学和人类学研究方面做得非常好。在云南大学,我在语言学和哲学、文化学的一些相关研究,跟赵老师这个团队的交流是最多,我经常和何明、赵老师,包括我的学生杨海潮,我们在一起讨论语言学、哲学、美学、文艺理论的一些问题,大家都非常有兴趣,这个在我后来的《语言文化论》那本书都有体现。赵老师是我见过的思维缜密、悟性和学养极高的学者之一,也是独立知识分子的楷模。我们的私交非同一般,他过早离世让我至今非常难过。另外,还有一个方面对我后来的研究和教学也非常有帮助,就是李子贤、傅光宇、张福三他们那个团队。那个团队的民族民间文学的一些研究当时在国内也是比较有影响的。我记得黄泽就是他们这个团队的后起之秀,现在也做得不错的。他们关于民族思维、民族文化的异同、内在的一些关系,对我后来写那本《语言文化论》帮助非常大。当然,我在云大印象最深的,可能就是茶马古道的考察、命名和研究。茶马古道这个研究应该是我们云大文学院,对学界做出的一大重要贡献,也是当时的一个比较显赫的成果吧。我们有所谓“茶马古道六君子”,就是当时我们步行六个人,其中有四个都有云南大学的经历,我、木霁弘、李旭、徐涌涛,木继红云南大学毕业后一直在云南大学工作,李旭是云南大学赵仲牧老师的研究生,徐涌涛是云南大学的本科生,他毕业后到丽江中甸那边工作。所以实际上它的整个知识结构或者文化积淀,背后的这样一些东西都在云南大学,其田野调查思路也可能追随的费孝通先生。我觉得这是当时我在云南大学的经历里印象最为深刻,也是对我后来的研究影响最大的。不仅是茶马古道研究本身,就是在茶马古道上的语言研究,包括我后来写的博士论文,实际上题目和内容都和云南的调查研究有关系,尤其是跟茶马古道上的语言调查研究有关系。我的博士论文叫《论语言接触与语言研究》,后来获得王力语言学奖一等奖,其中的田野调查离不开云南大学同行的支持。

二、茶马古道与“三一教学模式”

从1990年7月份“六君子”开始“茶马古道”川藏滇大三角的考察,1992年发表了他们的第一批研究成果,到今年恰好30个年头。可以说“茶马古道”已经成为一个人类学(民俗学、民族学)、文学、文化地理学、语言学、地理信息、旅游管理等诸多学科参与的大型研究课题。1990年,陈保亚和木霁弘、李旭、徐涌涛、王晓松、李林徒步3个月考察了滇藏线和川藏线马帮运茶古道及语言分布情况,因为这次行动极其危险,历经艰辛,后人称其六人为“六君子”。他们一路调查采访发现,这些被遗忘的马帮古道并非局域古道,而是以滇藏川为中心,可延伸到很远的地方,具有远征性。其主要线路有两条:一条从西双版纳、普洱经过大理、中甸、拉萨到印度;一条从雅安经过康定、拉萨到印度。这两条远征古道最主要的运输工具是马属中被驯化的马、驴及其杂配马骡、驴骡,还有牦牛和羊,茶和盐是维持局域古道运转的必需品,此外还包括马、药材、兽皮、丝绸、布匹等其他商品,故得名“茶马古道”。陈保亚老师于1992年发表了关于茶马古道考察和研究的第一篇论文《论茶马古道的历史地位》,并和木霁弘等六君子合著了第一本专著《滇藏川“大三角”文化探秘——茶马古道研究》,由此开启了茶马古道的研究。

采访者:陈老师,我们知道茶马古道的发现和命名都是一项非常了不起的成果。请问您当时是怎么想到去做这样一件事情的呢?

陈保亚:这个主要是从地理语言学的角度来做这个事的。八十年代我在云南调查语言的时候,就会看到一些马帮的活动,随着语言调查的深入,我感觉到通语的扩散都是沿着古道线路在走,古道线路上的通语传播能力特别强。我们在调查民族语言的同时也在调查一些通语,包括地方通语和普通话、云南本地语言等。当时正好木霁弘先生也在做中甸汉语方言调查,他告诉我那边有很多古道,还有马帮在行走,所以我们就想从地理语言学角度来研究这个问题。我们的想法就是,所谓地理语言学就是沿着这个古道,一个是看看这个古道延伸到哪里,另一个是古道上的语言随着古道的延伸有些什么样的变化,沿途的少数民族语言、汉语怎么样碰撞、保存等等。于是我们就组织起来,展开了一次比较大的、徒步的古道考察。这个考察过程经历了几个月,我们主要是六个人,还有一个马帮师傅带着几匹马,驮着我们的行李,我们一边调查,一边打猎,自己做饭吃,晚上就住在帐篷里。后来我们调查完了以后,感觉到这个古道不是一般的古道,不好简单概括为平常所说的盐道、南方丝绸之路,它应该是主要用马帮运茶的远征古道,而且可以一直走到拉萨、印度、尼泊尔这些地方,所以我们就把这条古道命名为茶马古道。云南大学对茶马古道的调查和研究的后续贡献也是很大的,比如后来的温一波、邓永进、秦臻、郭建斌、彭玉娟、周重林、杨海潮、凌文峰、陆燕、邱健等,都对茶马古道的调查和研究有贡献,都有云南大学背景,或者在云大工作,或者在云大学习。

采访者:您能否对云南的语言资源保护提出一些建议呢?

陈保亚:云南的资源保护是非常重要的,比如语言的多样性。当然现在通语全球化,普通话推广,这本身是个好事,是必须的,但是也导致云南少数民族语言的逐渐消失,这是非常可惜的一件事。因为云南的语言不仅语言种类多,而且它和汉语以及民族语言之间经常地相互接触,它对于我们观察语言的演变、语言的接触是一个非常好的宝库。在我们国内,或者说整个国际,关注的焦点就是我们的汉藏语究竟包括哪些语言?尤其是包不包括南方的侗台语。那么这个同源的研究,它一个非常重要的工作就是要实地考察,看一看不同的语言之间接触有什么结果。所以云南丰富的语言资源对于我们研究语言接触是相当重要、相当宝贵的。这方面由于我刚才说到的受到通语的一些影响,比如云南方言受普通话的影响,语言中的很多特征正在丢失,还有就是有些语言开始转用。特征的丢失、语言的转用,就使我们一些珍贵的资源丢失了,所以这个是非常可惜的。我们当时走茶马古道也有这么一个目的,就是希望能够了解这些语言濒危的情况,然后找一些办法来抢救,或者是传承、记录这样一些语言,为我们未来的研究提供一些资源吧。

在“品格先于能力,能力先于知识”层级教学理念的指导下,陈保亚老师带领团队探索、构建了“三一”教学模式。“三一”教学模式指的是“教学—实践—研究”循环进行,最后统一到学生能力的培养上。实践包括田野实践以及实验室、计算语言所等地方的实践。“三一”模式就是为了解决教学、实践、科研的脱节问题。该模式2018年获国家教学成果奖一等奖。

采访者:我们了解到您不仅在语言学方面取得了卓越成绩,在高校教学方面您还带领同事们共同探索了“教学、实践、科研”语言学培养模式。能简单介绍一下“三一”教学模式和“双轨”评价制度吗?您认为这些方法在其他高校是否适用呢?

陈保亚:这个“三一”教学模式主要就是说,我们教学的落脚点不能只在教学,这样教学就不会有深度,也不会提升。那么我们当时在北大做的这个教学改革呢,主要是在教学过程中要加重实践,比如说组织学生做一些田野调查,我就带学生多次到全国各地,尤其是多次到云南或茶马古道上做一些田野调查,然后在调查的基础上要做研究,这就是教学、实践和研究三个方面,它统一到一点就是培养学生的能力,所以叫做“三一”教学模式。目前我们是在北大校内培养研究生用的这个模式。有些老师来这里进修,也向我了解了一些情况,目前在全国的应用我还不太清楚。大家都主张教学要和实践相结合、教学要和科研相结合,但是如何结合呢?怎么展开?这个现在落到实处还是不多的。我们这套改革方案,实际上主要是做了一些具体的工作,(即)怎么样把它展开,其中也包括在培养过程中,怎样能够更好地体现学生的特长、培养学生的创造能力,所以这里也包括我们对学生的评价方式的一些改革:一定要把学生的作业情况反馈给学生,包括批改的作业、考试情况和论文详细点评,通过这种反馈来让学生认识自己,因为现在的反馈大多是做得比较少的。我们在改革中也涉及到,作为一个导师,不仅应该做到我们过去说的教学相长,我们还应该教研相长,在学生的学习教学过程中不仅仅是为了回答学生的问题,然后发现问题,同时我们也应该再不断地展开研究,而且把学生纳入研究的团队。教学必须建立在研究的基础上,才有新的知识点,这也是我们的一个重点。因为只是为了教学而教学的话,总是这样的一个过程是得不到提不高的。那教学、研究的成果必须通过教学相关的环节,比如说实践,才能得到检验,所以教学和研究是相辅相成的,只搞研究不搞教学,可能并不知道它的研究到底有没有用处,以及它能不能得到检验,还是有一个问题是只搞教学不搞研究,教学就找不到新的知识点。所以教和学、教和研都要结合起来。

三、给云大和云大学子的寄语

采访者:您认为作为中文系的学生、语言学专业的学生,应具备哪些素养?

陈保亚老师:作为中文系的学生,我觉得应该从整个角度来考虑。首先我们应该考虑到的是云南有丰富的民族语言和民族文化资源,所以云南大学中文系的学生应该充分利用这种资源。在这个厚实的资源基础上,以及我刚提到厚实学术传统的基础上,多考虑民族语言、民族民间文学这样一些领域,这样才可以引领云南在这方面的学术,甚至引领整个世界。因为云南民族语言比较集中,各种民族语言都有价值,从这个角度来考虑,这是一个它的特色。当然作为中文系的学生要完成这个方面的研究,或者说具备这么样的一个研究兴趣的话,首先应该有坚实的语言文字或者说语言文学基础,因为你研究民族语言也好,研究民族文化也好,你没有一个本体的语言文学研究基础的话,你对于民族文化研究也是做不好的。那么在我熟悉的学生中,我觉得当时在跟赵老师读硕士的何明,他硕士期间语言文学学得很不错,所以他后来转向继续研究民族文化,现在他的人类学那块工作也做得非常出色,他领导团队在云南各地建立民族调查田野基地,是一项重大成果。所以我们在本科生阶段打好坚实基础是非常重要的。杨海潮也是这个特点,他的语言文学基础非常好,后来他开始研究茶马古道,茶马古道的一些资源、文献整理都做的非常不错,这跟他坚实的语言文学基础都是分不开的。所以说我觉得本科生应该首先打牢语言文学这个基础,然后开始关注一些云南的特点——民族语言、民族文化、民族文学等等。

采访者:在云大百年诞辰之际,请您说几句寄语给云大,以勉励学生勤思学习。

陈保亚:寄语的话,我想就是希望云南大学语言学、民族学这两方面率先在中国和世界领先,因为我们的资源是很好的,关键是怎么去做,这是一个希望,也就是我刚谈到云南语言文化生态丰富,具有多样性,所以希望首先能在这方面做出贡献,而且这方面可能是最容易做出贡献的,云南大学团队的茶马古道研究成果就是例证。从我们中文系来说,就是语言学、民族民间文学这样一些方面可以多做研究,当然它依赖我们古代文学的一些基础,我刚才讲的是必要的。另外就是中文系的发展还是主要基于多样性,语言文化多样性,就是民族语言、文学艺术它的多样性,应该抓住这个特点,在这方面建立一些比较强大的团队,主攻这个方向。最后要对云大学子说一句寄语的话,那我想用八个字:身在云南,心系世界!