诗人的深隧就是诗歌的力量

——朱兴友访谈录

受访者:朱兴友

采访者:邓萦梦、房梦蝶、何子怡、李乐思

整理者:何子怡、李乐思

采访时间:2021年5月15日16:00—17:30

地点:云南省昆明市,云南大学校本部

朱兴友生活照(图片来源:朱兴友提供)

朱兴友新闻作品集《大时代微墨》(图片来源:王云杉提供)

采访者:师兄,您好像是86级的对吗?在银杏文学社担任的是社长,是第几个社长?任职时间是那一段?

朱:我实际上是1985年进大学的人,在曲靖师专读了三年,又保送云大插班三年级,读了两年,这样就变成了86级,“五年制”本科哈哈 。我担任的是银杏文学社第六任社长,和我同时担任主编的是倪涛,时间大概是1989年到1990年我毕业 。三十年前的事,说起来遥远又仿佛昨天… …

采访者:师兄,您得原谅采访者,因为采访者对你了解太少了。

朱:然后网上关于我的痕迹也不多是吧?哈哈哈,这不怪你们,因为我非著作等身的名人嘛,而且文学创作也是断断续续的。五六年前,在为我的散文集《斧声与寂静》写的序言里,诗人朋友雷平阳称我“这个与文学若即若离的人”。我在上学时就被呼为校园诗人,可诗歌创作在离开学校后五年内就彻底停止了,中间写过小说散文,均压箱底,多半是在写与工资相关的新闻和文件,怕也有一二百万字吧……写诗是2019年又复开始的事。要说作品,发表最多的肯定是消息言论和通讯,诗歌有,散而少。2014年,我先整理了写过的散文,出版了上述那本集子。今年以来,我又拿出严肃的态度,整理了新闻作品集《大时代微墨》、以一个长篇为主的小说集《那时赵钱孙》,以及年轻时和近一两年写的诗歌合集,书名定为《朱兴友的“近视眼”》,三本书稿已交付出版社,今年下半年会陆续付梓。其中要提一下诗集,是大约二十岁时和五十岁写的诗合在一起,是诗歌处女集,对我和我的人生,算是个重要而高兴的事情吧。我出版这几本书绝对不是为了要个结果,而是把他们当做续航的标志。再说具体点,从现在开始,我要求自己别再离开文学,不为生存不为名利,只是因为想写,想一直写下去,争取三年出版一本诗集,直到写不动。

朱兴友诗集《朱兴友的“近视眼”》,(图片来源:王云杉提供)

采访者:真好。采访者想关于文学社那一段时期的历史,问一些比较基础性的问题。

朱:没事,你们问。我当了八年记者,知道该怎么回答。

采访者:您刚开始加入文学社时的初衷是什么?是因为热爱文学,还是有人介绍您进入文学社才开始热爱文学?

朱:哈,意思我懂。但是不要拿初衷这个词来说。你们可以学狡猾一点,譬如问我,你加入文学社的“企图”?这样散淡一点,文章会好写一点。初衷啊,就跟初心一样,太严肃。(众笑)

采访者:好的,行。

朱:我呢,刚才你们看到我跟曲靖师院的张永刚老师很熟。为什么很熟?我在曲靖上师专也就是曲靖师院的前身上了三年学,张老师是班主任,然后保送到云大来,插三年级。也就是说,我是1985年上的大学,然后1988年保送到云大来插三年级。我在曲靖师专的时候就写诗,那时很多同学都写诗,那个时候是激情迸发的时代,一文不名照样“念天地之悠悠”,一群人可以一起因郎平的起跳而停止心跳,可以一起在巩俐释放于红高粱中间的“大”字上只看见花开的壮美。那当然也是文学的黄金时代,青春昂扬的岁月加上诗情浪漫的岁月,写诗的人是很值钱的,被人重视,找女朋友很容易,哈哈。那个时候云大的人在写,民族学院的人在写,师大的人在写,曲靖师专的人在写,昭通师专的人在写,每个学校差不多都有文学社。那我在曲靖师专百花文学社当社长,跟云南一些高校的诗友便就有了一些交流。当时最牛的就是云大银杏文学社,是全国评出来的中国高校的十大文学社之一。为什么牛?包括张稼文师兄,刚才你们看见了,他不会说话,但是他写东西很实在,能沉下去写。银杏文学社牛在有一帮写东西厉害,还能在全国报刊发表的人,最厉害的的当然就是于坚。于老师你们见过没有?

诗人于坚(图片来源于网络https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-)

朱兴友小说集《那时赵钱孙》(图片来源:朱兴友提供)

采访者:您在大学的时候,我是指在云大。在云大的时候,写作有没有一种固定的场所和固定的习惯?比如说我今天早上,或者说我今天给自己规定一个目标,今天要写多少字,或者说我今天写作的场地一定要是在哪一间宿舍的哪一张桌子或者别的地方?

朱:我当年写诗有点怪异的,在路上不行,在教室不行,想写时在哪写?在夜深人静,熄灯以后。我在云大那两年多,所有的诗差不多都是趴在枕头上写的。大家都知道趴枕头什么感觉,然后一本厚厚的书垫着,一本方格稿纸放在书上,然后开始写……那个叫怪癖,是凭感觉的,相当于闭着眼睛在写,写完塞到枕头底下就睡着了,第二天起来再辨认。一般是不会忘记的,昨天晚上写的什么,第二天其实不看都知道,都还记得。也就是因为这个,我觉得我那种写法似乎有点苛刻哈,第一是时间——夜深人静;第二是黑着灯写,而且是高度近视,所以那个时候,我写诗跟思念一样神圣,有点把自己弄得神叨叨的,过火了。

采访者:您今天还趴枕头写吗?

朱:哈哈,当然不了。今天连开着会都有可能写,定力强的很了。

采访者:在您担任社长期间,您印象最深刻的在社团内最活跃的女性创作者,您可以讲一讲她们吗?

朱:我加入的时候就觉得银杏社的女社员不够多,长得好看的少。哈哈哈。但要说有才的女生,我觉得但凡银杏社的女社员都有才。特别有才的,如87级汉专,我下面一级的申倩。她是教授的女儿,拿一等奖学金,人傻傻的,我记得她擅长写散文。比如说我今天带来的银杏社刊第十三期有她写的《大门》。她写钟楼写大门,我觉得云大至今没有人把钟楼和大门写得那么舒服。申倩人长得脸大大的、圆圆的,她也许不算一个漂亮姑娘,但她的文字总让人觉得舒服,她的做人也一样。所以,我经过思考,在毕业之前,有一天,从东二院去北院的路上,我老远看见申倩在前面走,就喊:“申倩,你等等我。”然后她回头,也不说话,头就那样偏着,等我。我说:“最近没见你写的东西啊?”她说:“感觉不好,多读点书再说吧。”我说:“我要走了,银杏该有个女社长了。”

采访者:接力棒就这样就传给了申倩?

朱:她是不是银杏社到今天为止唯一的女社长?应该是吧?

采访者:是的。你们当年交班交得好任性。

朱:这还不算交班的,交班得开社员大会宣布,很认真的。窦壳跑到床边跟我说,我在路上跟申倩说,那可以算“任前谈话”吧。85级任命我是开了社员大会的,我任命银杏社新一届“班子”也是一样。我记得那天,我一个以前的同学来找,他是已经拿工资的人,请我去昆明西站外面喝酒,喝得个晕头晕脑的,我突然想起来晚上八点银杏社通知了开会,我要搞任命。想起来那个时候只差十来分钟了,我起身就跑,两三公里路呢,我一口气跑到东二院二栋308,并不是很喘气,也没迟到太久,真是青春无敌啊。见社员们都还在,然后我给所有人鞠躬道歉。大家都笑,说:“社长喝醉了。”我说我没醉,但舌头明显有些大,大舌头宣布了新一任的理事会名单,申倩当社长,杨朝晖当主编,等等。

采访者:好玩。之前采访者采访好像也没有人谈到这个问题。您是第一次提到,然后就讲到这个问题,我就还想继续深入一点。在当时,你们换届选举的时候,有没有人会毛遂自荐,然后会不会存在就是说有两个人或者多个人都想去竞任这个社长,最后怎么去决定社长的人选?

朱:采访者那个时候,其实刚才已经说到这个问题了,上一任社长是绝对的权威

采访者:绝对的权威。

朱:竞争也没用,那就是指定,我看你东西写得好,在银杏社顶尖,又觉得你人品不错,那就是你。你想当社长,你写不出好作品,你没有上一届的任命,你当不了。那么选择的人,社长和主编这两个是比较重要的,必须有所区别。区别在哪?比如说申倩当社长,她代表一种水平高度,但她憨厚不善于交际,我就给她配一两个嘴巴厉害、跟老师、跟系里边……说白了也就是活动能力较强 一点的当主编、当副社长,要钱呐。出一期刊物那时候需要一两百块钱,那个钱要得不容易,要心思灵活,嘴甜。

一点的当主编、当副社长,要钱呐。出一期刊物那时候需要一两百块钱,那个钱要得不容易,要心思灵活,嘴甜。

采访者:比如说社长和主编看上了自己的接班人,然后你去跟这个人讲,会不会出现这个人,他就不愿意来参加,不愿意承担这个职务。

朱:不可能这样的。银杏社,当时的银杏领导,是要凭水平说话的,他的校园地位甚至是学生会主席无法比。

采访者:想问问您在银杏文学社发表的作品是什么内容?

朱:你说在《银杏》发的,我当社长的两期都有啊,主要是诗歌,尤其是今天带来这期,冬天印制的,刊载了我写秋天的一些诗,愁,顶着乌云。上大学时除了文学社的刊物,当然也竭力往外面投稿,成本低嘛,方格稿纸誊抄,八分钱的邮票寄出。公开发表当然是很不容易的,比如中国最高级的诗歌刊物《诗刊》,我怕是寄了几十次都没见发表。我在《人民文学》只发表过一首小诗,其他如《诗歌报》、甘肃的《飞天》、云南的《大西南文学》(就是现在的《边疆文学》)、《云南日报》《春城晚报》都有一些发表,主要是诗歌,也有些散文。那时的刊物,国家级的不用说,省级刊物里最受校园诗人看中的就是《飞天》,有个栏目叫“大学生诗苑”,责任编辑叫张书绅的,在大学生心中大名鼎鼎,人特好,选稿特公平。我在校期间,在他手里两次发诗各一首,第一首的题目叫《哦,我做梦的窝》,第二首叫《山羊的爱情》,不容易的,也很自豪,直到今天还自豪。

采访者:您在云大之前的创作和您加入到的银杏文学社的创作,这个团体有没有对你产生一些影响,影响到你创作的风格、内容?

朱:有。比如说我在曲靖,我写什么东西呢?我写的东西都比较怪,怎么怪呢?一个青蛙坐在井里,好像就是要在水里燃烧自己的那种感觉,别人不大理会。在曲靖师专的时候,我的创作是这样。到了云大以后,经常听老于(坚)谈诗歌,经常读师兄们写的诗,当然就耳目濡染了。老于是大师兄也是著名诗人了,但没有丝毫的架子,采访者在一起可以搂肩搭背,包括稼文,包括李森。李森老师那时候就住在东二院二栋旁边的教室宿舍,一发工资他就在上面喊:“朱兴友!朱兴友!上来嘛。”上去后,采访者并肩站在教师宿舍的走廊,看三栋那边源源不断走过来的女生。李森目光迷离地说:“朱兴友,青春的豆芽,好看啊。”接着,他会把我拉进他的宿舍,拿出几页诗稿,叫我读,眼睛瞪得牛眼似的,等我夸“好”,最后是请我吃烧豆腐宵夜;也有的时候,我说他的诗臭,多说了两句,他就不请我吃烧豆腐了,哈哈。

采访者:青春的豆芽,美女。

朱:就是女生,就是你们啊。说起来就有点感伤了,那个时候我大四,李森刚毕业不久,就好像自己不是豆芽了一样,就觉得有一种苍老感在看别人。那么,我来云大以后突然感觉到以前的那种晦涩里多了一些沧桑,所以写的诗就开始有些沧桑,里面少了以前的孤傲和狂妄,突然觉得人很渺小,世界不可把握,因而多了谦逊。这种感觉,拿赵仲牧老师的话说就是崇高感。这就是变化吧,也就是银杏社的影响。比如说我有一首诗《另一种岁月》,也作《老家》,写回老家的感觉,回到老家我感觉到很无力、很无用,妹妹把衣服洗好晾在柴头上,我就是个废人,坐在院子里,看70岁的爹干活,上房揭瓦、检修房子……突然一下子把自己降下来,把别人、把天地升上去了,就是仰头看银杏绿黄那般感觉,对吧?

银杏树,图片源于网络(https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fmq=1667818银杏树)

采访者:这种变化是您一个人有了这种沧桑感,还是说这个时候整体的风格都是这样的?

朱:不算是整体的风格,甚至还算不上风格。因为每个人经历不一样,我觉得大多数人都在找,怎么说呢?那个时候,包括老于写的诗也是这样,他在找一些东西,这些东西就是以前没有的,小时候没有的,或者是之前的时代没有的东西。归根结底,在天地间,在人流里,采访者在找位置,找自己,找人生态度。我觉得做人也好,写诗也好,你必须有准确的人生态度,你才做得好人,才写得好诗。关于这个,相信师兄们说得都比我深刻,我看见你们李海英老师给我发的关于于坚的访谈里边,老于也谈了很多。

采访者:对,也提到这个。采访者昨天去采访蔡毅老师,他也是提到这一些。他认为银杏其实不是说只是写作,只是爱好文学,它到最后其实是对人生的,一种人生精神的一种指导,就和您说的其实是一个意思。

朱:对。

采访者:采访者写的时候会注意的。因为刚刚您已经提到回到家乡,回到你自己家的时候,会有一些不同于在学校的一些看法和想法。我就想继续问问您,在您的创作当中,“故乡”会给您带来一种什么样的影响,或者说素材还是想法?

朱:我上学的时候,“故乡”并不是我最想念的地方,我所有的想念都是围绕着父亲来的。我妈很早就不在了,差不多是我父亲一个人把我养大,在这个过程里边,想,我只会想我爹。然后,他的汇款不按时到的时候,我会产生两种担心,一种当然是愁自己没饭吃,更严重的是在担心汇款没按时到肯定是我爹没挣到钱,他肯定在着急,我能不跟着急吗?故乡那时候是人,是我爹,当然也包括我爹对我的影响,它是无形的,进入骨髓。故乡,你想不想它,它都在。我刚才说了,我那时候不想故乡,那时候故乡就是我爹,但是今天不一样了。我1990年毕业,大约1995年开始,一首诗没写,为什么?我当记者,通信、消息、言论,这三样东西把我脑子挤得满满的,我就写不出诗来。

直到2018年春天的某个日子,我一个人在昆明市体育馆盯着大太阳散步,也许是因为人生进入了五十岁吧,心态悄悄变了,觉得没那么多压力了,走着走着我就在手机上写了一首诗……之后就一发不可收拾,一两个月之内我写了四五十首诗,写的是什么?大部分跟故乡有关。故乡回来了,不是故乡回来了,故乡一直在,而这个时候,各种阅历、各种经历、各种体验、各种感受汇在一起,就成了另一种故乡,成了有去世的父母坟堆的处所,成了记忆里的石头和风,成了你堆放感情的阁楼。所以说,所谓故乡它就是每个人心灵深处的意象墙,是诗人的库房,也是不写诗的人情感沉淀处,也就是你们所说的“初衷”吧。故乡是神秘的,也是普通的。故乡是物,也是魂。

采访者:师兄,现在的诗写得怎么样?你能举个例子吗?另外可不可以提供几首稿子,作为采访者这个访谈的附件。

朱:比如去年《大家》杂志发的一首,比较长,200多行的一首诗,叫《尖山》。典型的写故乡的诗,我从起笔到初稿落成只用了三个多小时。自我判断,技巧沿袭了当年,比当年有所提高,但也高不到哪里去,只是里面的内容比较丰富吧,一个长篇小说的内容,像一条河找到出口,就流了出来。所以,我今天写诗,总体是把自己当成“初学者”来的,我不缺诗情诗意,但我需要像匠人一样重新熟悉和提高技巧,我要做到坚持下去不再停笔。诗稿很多,回头我整理几首上边提到的一些诗发给你们。

采访者:下面的一些问题可能要涉及到您自己的创作方面的习惯,采访者想问问您,您在阅读的过程当中觉得哪位诗人对您最有影响?可以稍微谈一谈吗?

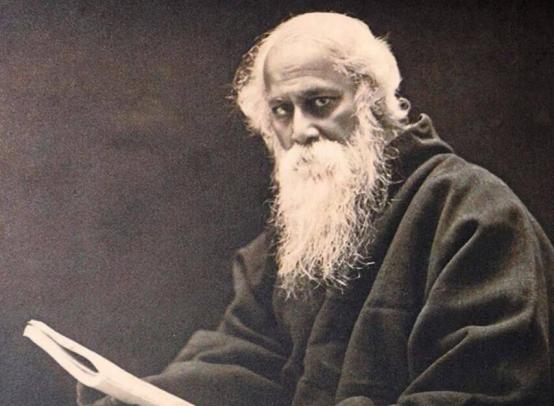

朱:早期,我最爱读泰戈尔。

采访者:之前采访者采访张稼文老师,他也是提到说泰戈尔是他最先读的。还有昨天的蔡毅老师也是。

印度诗人泰戈尔,图片源于网络https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fmq=1667818658353_R&pv=&ic=&nc=1&z=&hd=&latest=©right=&se=1&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&dyTabStr=MCw2LDQsNSwzLDEsNyw4LDIsOQ%3D%3D&ie=utf-8&sid=&word=泰戈尔

朱:你看,这本《银杏》封壳,这个是泰戈尔的话,这个也是,我弄上去的。我那时觉得泰戈尔太来劲了:“到我花园的小径来吧,我的情人。走过那挤到你眼前来的、热情奔放的花朵。走过花朵,为不期而遇的欢乐而驻足吧;这欢乐像突如其来的晚霞异彩,灼灼照耀而暗暗遁形。”泰戈尔的东西,他总给你一种召唤的感觉,好像不知不觉是在聆听神说话。采访者那时候,其实可读的书,国外进来的大诗人的书,还不是很多,无非是惠特曼、艾略特,以及前苏联一些诗人的诗,等等,都读,影响多深不知道。其实说影响,怕是中国古代诗词最大,这应该对每个诗人都一样,唐诗宋词实在太霸道了,说不好听点,新诗再怎么写,也写不到那样的辉煌。

采访者:您在写作诗歌的过程当中,会有忧虑的情绪吗?觉得我写不出来,或者说我这首诗写得我自己好不满意,但是我改、改、改,然后我又改不出来我满意的?

朱:忧虑啊,忧虑是大忧虑。我就跟你说,刚才其实已提到这个问题,1995年开始一首诗没写,到2019年又重新写诗,中间说白了不是没写过,是写出来都不满意,让自己不舒服,所以干脆就不写了。我自己写东西有一个标准,我不跟谁比,我就比自己。今年写的东西不如去年,那肯定就忧虑了,那就不如不写,我又不是靠写诗来挣饭,是吧?宁肯不当诗人,也不能当臭诗人。

采访者:因为当时的银杏文学社,是在昆明活动最活跃的,但是它和全国其他的大学,比如说重庆大学,然后西藏大学——因为是于坚老师他给采访者提到的——有交往、交流活动,您还记得?因为于坚老师他们第一任、第二任的早期,您相当于是第六、第七任中期的情况,您在担任社长期间,就是银杏文学社和外校的其他社团的交流活动的情况,您还记得吗?

朱:到了八十年代末,基本上就是说那个文学或者是说高校文学生狂热劲它已经过了,开始进入了一种过渡时期,这个过渡时期就是说一些人还在坚持,一些人已经离开。在那种情况下,首先采访者那个时候没有任何余力,自己拿一分钱出来为文学社做出点什么事情,那是不可能的。唯一能做的就是系里边给的也就是这本油印刊物。这本书印了多少钱?大概是一两百。这个钱可以拿去报销了,别的没有。你要搞个活动,那个时候也没有瓶装矿泉水吧,你要买点水果、瓜子来放着那里头,你都掏不出那个钱。所以,活动搞过一些,但是仅仅限在昆明。比如说,在钟楼旁边那个房子里,我搞了一两次诗歌朗诵加上分享,就近请在昆明的老社员和其他高校文学社的人参加,没有水和瓜子。跟昆明的高校有些交流,跟外地高校的交流就不多了,也是条件所限吧。

采访者:当时银杏文学社,是在祖国的,就是地理学分区上,是在祖国的西南方,然后,您觉得就是这一块地理上的诗歌创作和采访者中国其他地方的有什么区别吗?就是属于大西南,采访者高原上的诗歌会有什么不一样的东西?或者,它不是当时的五大还是十大社团之一。它和其他的那些社团相比它的一个独特性在哪?它为什么就成为了很重要的一个社团?

银杏文学社团团徽(图片来源:谢竺轩提供)

朱老师:我在曲靖跟着张永刚老师一块写诗的时候,他提过一个概念叫“地域文学”。意思就是说,采访者站在滇东北,站在曲靖那块土地上,写出来的诗歌应该有滇东北红泥土的气息和魂魄。后来我就此给他的诗写过一篇评论。他也践行了他的理念。但实际上,银杏社它不是这个概念,它不是云南的文学社,或者大西南的文学社。由于比较早的于坚他们几个人的觉醒,银杏某种程度上,早期的银杏它已经引领了中国诗歌的一种潮流。它在全国的地位,都是排在前面的,这种排前并非来自地域或者高原痕迹,而是来自艺术价值本身。比如,老于是中国最早写口语诗的诗人之一。口语诗是什么呢?他悼念一个工人:“他们说他个头小/抬着不重/从前他修的表/比新的还好……烟囱冒烟了/工人们站在车间门口/罗家生/没来上班。”语句似乎淡如白开水,平淡里出现一种张力,出现一些后劲,弥漫一些语言之外的巨大的空白。这就是诗,而且是当时让人耳目一新的诗。所以说,你要说从地域来定义银杏是定义不了的,但你可以说,银杏是全国高校的先锋文学社之一,银杏的好些社员的艺术探索都对中国诗歌有先锋意义,这一点毫不夸张。当然,我的这个评价,指的是我之前的银杏。因为我来到云大只呆了两年,很多了解都属于间接的。我觉得老于他们那个时候创造了一个时代,烘托了一个时代。当然,时代也在烘托他们。时代需要诗歌,时代需要抒情,时代需要浪漫。于是他们抒情,他们浪漫,他们写诗。所以他们在全国是领先的,从银杏文学社1983年成立,银杏有五年左右的最辉煌时期。我有点来晚了,我个人贡献不大,我那时的银杏社已经处于下坡状态。

采访者:师兄,您刚才用过一个词叫“企图”,您觉得您加入银杏社,企图实现了么?

朱:肯定啊,赚大了呢!我认识了一大帮终生朋友,哪怕采访者很少来往,但拿我某篇文章里的话说“天天见是那个球样,多年不见还是那个球样”,不管在干什么,不管写不写诗,“银杏”两个字永远是采访者不用出口的互相致以微笑的理由;我在银杏写诗,诗句把初恋捆得结结实实,直到今天那个痴迷于背诗的我的女人依然时刻走在我身边,相当于不到二十岁时我就被诗歌授予了“终身成就奖”……多了,我迈过了求生存的人生大坎,儿子也长大远走高飞了,天命之年我又抱着诗歌睡觉,这不也有银杏的功劳么?1999年,我采访昆明世博会,有位甘肃植物专家送我一棵大叶子的银杏树苗,二十公分高,我养在花盆里,中间几次搬家,十几次给它换盆,至今摆在我的茶台旁,银杏叶一年一轮萌芽、碧绿、泛黄、落我一茶台,看着它如回母校,看着它如见青春和文学恒温,它就是我身边的一首读不完的个人史诗,我还有什么没实现呢?

采访者:你能用简单的话陈述您的诗学观吗?或者说,您认为诗是什么?

朱:诗歌首先一定是语言,畅通而弥漫万种风情的语言;诗歌同时是意味,诗人的深邃就是诗歌的力量。一句话,诗歌是语言在坠落状态下发散的贯穿伤。

采访者;说点寄语吧。对文学社,今后的发展、还有现在的社员的期待。

朱老师:寄语不敢,因为我不够高大,还因为一代人有一代人的活法、说法、写法。我只是觉得,既然进了文学院,或者加入了银杏文学社,有些基本的原则是要遵循的,一是必须读书,最好拼命多读书,书往多处读,将来的好处无法估量;二是最好学习写点东西,写诗写散文写小说甚至写日记,都可以,通过写,训练思维,学习策划,提高思想境界。也许,读和写的目的并非成名成家,那样的人毕竟是少数。读和写的目的主要是形成自觉,就是那种主动积极的向上向前,管理好时间,管理好行为,让人生不欠账不生过多遗憾,让亲人高兴,让自己健康快乐,让人生尽量散发一些热量,或者称温暖。

朱兴友老师与同学们合影(图片来源:邓萦梦提供)