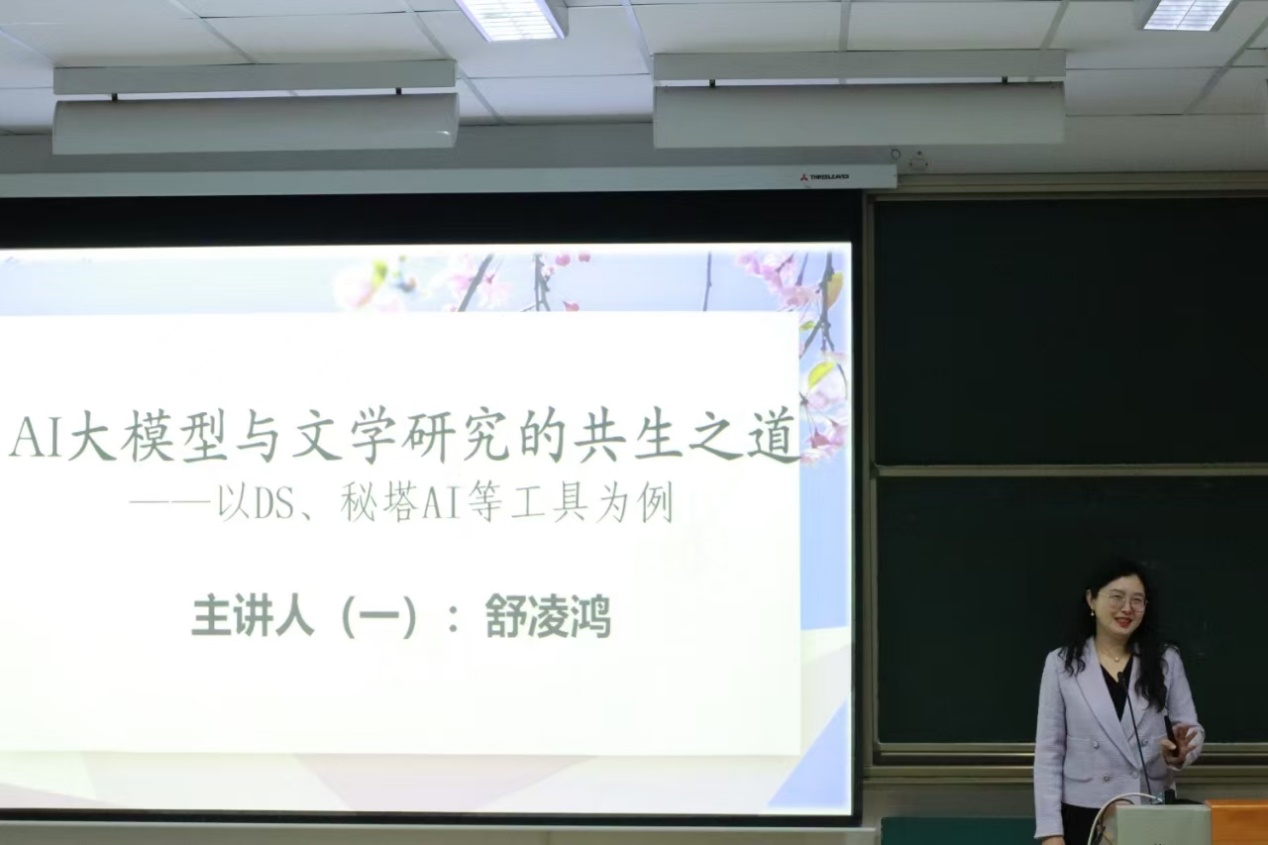

云南大学文学院“文典大讲堂”系列讲座(十八)

AI大模型与文学研究的共生之道——以DS、秘塔AI等工具为例

2025年3月11日,云南大学文学院副院长舒凌鸿教授联合青年教师张健开展了一场以“AI大模型与文学研究融合创新”为主题的学术讲座。本次讲座聚焦国产AI工具在文学研究中的实践应用,探讨了人机协作的增效路径与伦理边界,为师生呈现了前沿技术与传统学术碰撞的火花。

舒凌鸿老师首先以WPS灵犀接入deepseek创作的《文典大讲堂赋》为切入点,指出了AI大模型工具在文献分析和风格模拟等领域展现出的惊人潜力,接以DeepSeek(DS)、秘塔AI、Kimi、腾讯元宝等国产AI工具为例,解析了不同模型在文学研究中的适配场景,并强调研究者需根据需求“驯化AI秘书”,构建个性化工具链。在随后的演示实操环节,舒凌鸿老师以“石黑一雄小说中的物叙事研究”为例,生成了一篇三万余字的学术论文,并邀请了硕士研究生罗振华同学进行互动交流。罗振华同学结合自己对石黑一雄小说的研究经历,肯定了这篇AI生成论文的独特切入点和跨学科视角值得我们借鉴,同时也指出该论文存在一些常识性错误,比如论文中出现的石黑一雄的作品《未竟的日子》其实就是《长日将尽》(The Remains of Day),然而在具体分析中AI大模型却将两部作品并列,因此我们在使用AI工具进行学术研究的时候要注意排除这些虚构内容。接着罗振华同学指出的问题,舒老师也对AI工具使用过程中存在的数据安全问题提出警示,技术狂热可能成为束缚自身的锁链,呼吁同学们在“人工主导+AI增效”的框架下,以自身认知深化文学研究的温度与深度。

舒老师主要探讨的是AI工具在文学研究领域的应用,张健老师则聚焦人工智能大模型在语言学研究中的应用与挑战,探讨了技术赋能人文学科的机遇与边界。张健老师首先从人工智能的基本概念切入,指出大语言模型的核心能力在于海量文本的高效处理与分析,其在大规模文本处理、多语言研究拓展、作者风格识别和梳理文献关系方面具有非凡的优势。接着张老师强调,尽管大语言模型能力显著,但其在学术研究中的局限性不容忽视,其生成文本的可靠性不足,易出现错误引用、混淆学术观点或虚构“幻觉”内容;文化理解浅层化,对历史语境(如古文献词汇)、方言及专业术语的解析存在偏差;同时生成的文本常呈现“流畅但重复”“精于描写、拙于叙事”等特征,缺乏深层逻辑连贯性。针对AI生成文本的潜在风险,张健老师提出多维度辨识策略,可利用AIGC检测工具(如知网)初步筛查,也可利用文本特征和人机协同验证来核验内容的真实性,降低误判风险。在结语部分,张健老师呼吁同学们以理性态度对待AI技术,通过高质量交互训练模型来将AI作为启发灵感的工具,而非替代人类思辨的“答案机”。同时提醒同学们在使用大模型工具的时候要严守学术伦理,标注AI生成内容、保留原始对话记录,确保研究透明性。

两位老师的讲解逻辑清晰、视野开阔,结合丰富的实操案例为在场师生呈现了一场前沿的学术盛宴。讲座过程中,师生专注聆听,围绕AI技术与人文研究的边界展开深度思辨。互动环节,文学院张昂老师就AI大模型上传文件的容量问题向张健老师请教解决方案,张老师耐心解答,现场讨论热烈。本次讲座不仅系统揭示了AI赋能文学研究的机遇与陷阱,更以跨学科视角构建了技术理性与人文价值的对话框架,为数字时代文学研究的范式创新提供了方法论启示。讲座在持久热烈的掌声中圆满结束,与会师生纷纷表示,这场思想碰撞为探索人文学科与人工智能的融合之路点燃了新的灵感火花。

撰稿:罗振华

一审:张健

二审:舒凌鸿

终审:赵永忠